開催趣旨

近年、我が国の科学技術研究および産業競争力の強化を実現する「科学技術創造立国」の基盤を揺るがす深刻な問題として、子どもたちの「理科離れ」が叫ばれています。「理科離れ」は単に「個人的に理科が嫌い」という問題ではなく、理科を学ぶ過程で本来養われるはずの「知的好奇心」や「論理的思考力」等の低下を意味しています。その結果として、文理問わず高等教育を理解できない学生が増大し、大学教育の質の維持が著しく困難に陥っているというかたちで問題は顕在化しており、もはや「理科離れ」問題は、国民全体による知の問題、すなわち社会的リスクであると捉えられています。

これらの社会的背景に、社会の細分化・複雑化に伴い、個々は専門家に任せ、表面だけを利用するブラックボックス化が進んだことがあります。その結果、わたしたちは効率性と引き換えに、本来そこにあるはずの自己と対象との関係性を実感することが困難な状況に陥っています。しかしながら本来、自己と対象との関係性の集積が、すなわち社会です。この自己と対象との関係性が見えない危機こそが、個人・地域社会・国レベルでの問題の本質的な原因とnatural science では捉え、そこから解決策を見出していきます。

自己と対象との関係性を実感しやすい範囲として、natural science は社会の中でも特に“地域”に着目します。自分が社会に与えている影響と自分が社会から受けている影響を実感できることで、人は自らの社会的存在意義を自覚し、主体的に活動することができます。このようなひとり一人の内発的モチベーションによる主体的なアクティビティーが、地域をつくり、そして社会全体をつくるドライビングフォースとなります。つまり“地域”こそが、社会をつくる基盤であると同時に、社会全体をつくる原動力として、大きな可能性を秘めているのです。

そもそも「科学」の本質は観察からはじまります。対象に直接触れ、自分の目で見て、自己と対象との関係性を五感で感じることなしに、知的好奇心・論理的思考力が養われることはありません。「科学」と言うと「科学は専門家だけが知っていればいい」と自己と科学との関係性を認識しようとしない風潮や、または成果ばかりが注目されがちですが、そこに至るまでのプロセスにこそ、知的好奇心や論理的思考力をはじめとする、科学的なものの見方・考え方、すなわち自己と対象との関係性を構築する姿勢が隠されています。

natural scienceでは、知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造にむけて、「科学」を切り口に、自己と対象との関係性の可視化・再構築の場として機能することを「科学で地域づくり」と位置づけ、日々の科学教育プログラムの開発・実施のほか、大学・研究機関や企業、行政・教育機関等と連携し、2007年から毎年、体験型科学イベント『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』を開催しています。『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』は、「“科学”って、そもそもなんだろう?」をテーマに、製品や成果等の“結果”だけでなく、科学や技術の“プロセス”を五感で感じられる場づくりを通じて、子どもから大人まで、各人各様の感じ方から自己と対象との関係性を可視化・再構築する場として機能することを目指すものです。

そもそも人間は生まれながらにして知ることを欲する存在です。そして生まれた創造物が共有されることは喜びです。この認識に立つ時、科学は人の本性に根ざすものとなり万人のものとなるでしょう。こうした共感の輪を生み出す循環こそが、人間の本来持つ内発的モチベーションがさらに発揮され、次、その次に登場する科学や技術が継続的に生み出され、わたしたちの心豊かな社会が達成されていく土壌となるはずです。

知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造に資することを願って、19回目を迎える今年も『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』を開催いたします。皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。

特定非営利活動法人 natural science

大草 芳江

企画概要

科学のプロセスを子どもから大人まで五感で感じる日

社会の成熟化に伴い、科学や技術はブラックボックス化し、わたしたちは便利さと引き換えに、科学や技術の“プロセス”を五感で感じる機会を失ってきました。しかしながら、科学や技術のもたらす“結果”のみを一方的に享受するだけの姿勢では、科学離れや科学リテラシー不足などの社会的リスクを回避することはできません。

一方で、ここ仙台・宮城は、「科学」という切り口で見ると、大学・研究機関、民間企業や行政・教育機関等が密集し、研究者や技術者等が日々研究・開発等の活動を行い、わたしたち市民の生活と科学・技術が隣り合わせで存在する、古くから「学都」と呼ばれる地域です。

この地域の特性を活かし、「科学って、そもそもなんだろう?」をテーマに、大人も子どもも、普段科学に触れている人も触れていない人も、科学や技術の背景にある“人”や“プロセス”を自らの五感で感じられる場として、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』を毎年開催します。

『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』は、「科学」を切り口に地域を再発見し、関係性再構築の場として機能することで、知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造に資することを目指します。

ステップと期待する効果

ステップ① 科学の"プロセス"を体験

各出展団体の現場の"人"が「おもしろい」と思う"プロセス"を形にした体験型プログラムを通じて、普段なかなか実感できない"プロセス"を体感することで、子どもから大人まで各人各様の感じ方から自然な形で興味・関心が喚起される。

ステップ② 研究者や技術者等の現場の"人"との対話

喚起された興味・関心は各人 各様であり、それぞれの人が「知りたい」と思うところから、研究者や技術者等の現場の“人” との対話を通じて、各自が興味・関心を深めることができる。

ステップ③ 生活の中で関連事項と遭遇

本企画は地域資源で構成されているため、本企画終了後も、市民が普段の生活の中で関連事項と遭遇する機会は多い。これまで何気なく利用していた製品や成果等の"結果"を見ても、本企画をきっかけに"プロセス"があることを想像でき、興味・関心が継続し、身近に感じられる効果が期待される。

ステップ④ 年間を通じた科学イベントへの参加

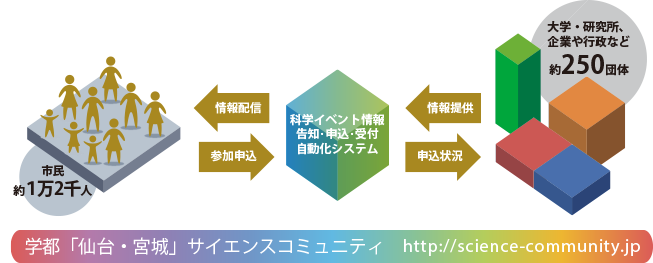

本企画の"見本市"的な特徴を活かし、「学都仙台・宮城サイエンスコミュニティ」会員登録により、各出展団体が開催する一般むけ科学イベント(一般公開や市民むけ講座など)情報を市民へ直接的・継続的に配信できるシステムをつくることで、年間を通じて市民が科学に触れられる機会を増やす。

ステップ⑤ 毎年恒例イベントとして参加

毎年開催により認知度は高まりつつあるが、今後も地道に連携機関を増やし、地域の毎年恒例イベントとして定着化を図ることで、科学・技術に興味・関心のある人から、普段は科学イベントにあまり参加しない人まで、幅広い層が科学・技術を楽しむことができる場を地域に創出していく。

ステップ⑥ お互いに応援し合うコミュニティへ

各主体の取組みについて、各主体や市民がお互いに応援し合ったり、表彰し合えるしくみ(サイエンスデイAWARD等)をつくることで、相互理解を深めながら誰もが主体的に科学に参加できる持続可能な『学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ』の構築を目指していく。

ステップ⑦ 科学と社会をつなぐ優れた方法論を共有

サイエンス・デイ オブ ザ イヤーの審査を通じて、科学と社会をつなぐ優れた方法論を発見し、地域で共有化するしくみをつくることで、次なる創造へとつなげていく。

今年のポイント・注意点

● サイエンス・デイのチラシ裏面に、科学イベント情報を掲載できます

(県内の全公立小中学校並びに出展高校等に約23万部を学校配布予定)

今年下半期に開催される科学イベント情報を一元的にまとめた『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ~科学イベント編~』を、今年度もサイエンス・デイのチラシ裏面(県内の全公立小・中学校及び出展高校等に全児童・生徒分の約23万部を6月下旬~配布予定)を活用して作成し、学校配布します。科学イベント情報掲載ご希望の方は、natural science までご連絡ください。

● 科学イベント情報告知・申込・受付自動化システムを利用できます

(学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ会員:約2万5千人)

『学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ』の個人会員(約2万5千人)

むけに、各団体が年間を通じて開催している科学イベント情報を告知し、

申込・受付を自動化できるWebシステムを利用できます(無料)。

ご希望の方は、本コミュニティのWebサイトからお申し込みください。

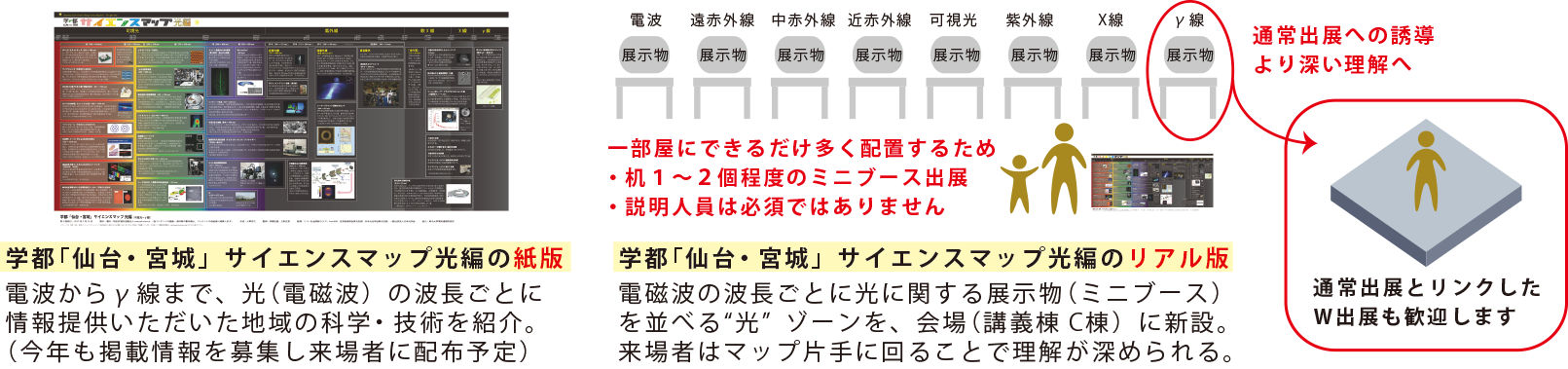

● 「光」ゾーンを新たに設けて“光”に関するミニブース出展を募集し、光の波長ごとに並べる今年初の試み

サイエンス・デイでは、「科学・技術の地産地消」と銘打ち、地域の多様な科学のプロセスを可視化・共有化できる場づくりの一環として、非専門家でも科学・技術を俯瞰しより深く理解できる方法論の開発・実践に取り組んでいます。2014年度からは、“光(電磁波)”を切り口に、地域の科学・技術を可視化する『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ光編』を毎年作成し、サイエンス・デイ来場者並びに関係各位からご好評いただいております。さらにサイエンス・デイ2018では新たな試みとして、より深い理解へと導く場づくりを目指し、『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ光編』を実際に五感で体験できる“リアル版”として、“光”に関するミニ出展ブースを募集します。光速(c)にかけて会場の講義棟C棟1階(来場者数が最も多いエリア)に“光”ゾーンを新設し、電磁波の波長ごとに光に関する展示品を並べる予定です。来場者は『学都「仙台・宮城」サイエンスマップ光編』を片手に、“光”ゾーンをまわることで、より理解を深めていただくという趣向です。なお、本企画については、一部屋になるべく多くの“光”に関する展示品を並べることで俯瞰した理解をねらいとするため、1出展あたりの展示スペースは机1、2個程と小さく、説明人員も必須ではありません。通常出展とリンクしたW出展もより深い理解につながるため歓迎します。光に関わる研究・開発をされている方はぜひお申込みください。

科学・技術を社会・一般に伝える優れた方法論を審査・表彰により可視化・共有化することを目的として、「サイエンス・デイ オブ ザ イヤー」を2016 年度から実施しています。自己推薦制のため、出展申込書とは別に、所定の自己推薦書を7月5日(金)までに提出してください(提出先:info@natural-science.or.jp)

科学・技術を社会・一般に伝える優れた方法論を審査・表彰により可視化・共有化することを目的として、「サイエンス・デイ オブ ザ イヤー」を2016 年度から実施しています。自己推薦制のため、出展申込書とは別に、所定の自己推薦書を7月5日(金)までに提出してください(提出先:info@natural-science.or.jp)

開催概要

- 名 称

- ①学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2025(第19回)

②サイエンスデイAWARD2025表彰式

③サイエンス・デイ オブ ザ イヤー2025 表彰式

- 日 時

-

①2025年7月20日(日)9:00~16:00 ※2024年7月13日(土)会場設営準備

②2025年7月28日(月)14:00~17:00(創設されたAWARDの数によって決定))

③2025年8月(調整中)

- 会 場

-

①東北大学 川内北キャンパス 講義棟(仙台市青葉区川内41)等

②東北大学 青葉山キャンパス サイエンスキャンパスホール(仙台市青葉区荒巻青葉6-6)

③調整中

- 主 催

- 特定非営利活動法人 natural science (2007年6月設立)

- 共 催

- 東北大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所東北センター、東北大学多元物質科学研究所、東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター、仙台市教育委員会、東北工業大学、仙台高等専門学校、公益社団法人応用物理学会東北支部、一般社団法人日本物理学会東北支部、一般社団法人電子情報通信学会東北支部、公益社団法人日本金属学会東北支部、公益社団法人日本分光学会東北支部、東北大学知の創出センター、東北大学工学研究科・工学部創造工学センター、東北大学バリューデザイン教育センター、みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム、NanoTerasu 総括事務局

- 協 賛

- 株式会社ユーメディア、一般財団法人みやぎ産業科学振興基金、東北学院大学産学連携推進センター ほか

- 後 援

- 文部科学省、内閣府知的財産戦略推進事務局、宮城県、仙台市、宮城県教育委員会、東北経済産業局、国立研究開発法人科学技術振興機構、 一般社団法人東北経済連合会、東北工学教育協会、仙台管区気象台、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、東北学院大学、宮城大学、東北生活文化大学、東北医科薬科大学、一般社団法人宮城県発明協会、公益財団法人東北活性化研究センター、一般社団法人みやぎ工業会、宮城県中小企業団体中央会、公益財団法人みやぎ産業振興機構、仙台商工会議所、仙台経済同友会、一般社団法人情報処理学会東北支部、一般社団法人日本機械学会東北支部、公益社団法人日本化学会東北支部、一般社団法人映像情報メディア学会東北支部 、一般社団法人日本光学会、一般社団法人電気学会東北支部、一般社団法人照明学会東北支部、公益社団法人日本天文学会、公益社団法人土木学会東北支部、一般社団法人日本建築学会東北支部、公益社団法人日本建築家協会東北支部、公益社団法人 空気調和・衛生工学会東北支部、公益社団法人日本水産学会東北支部、一般社団法人 日本音響学会東北支部、日刊工業新聞社東北・北海道総局、読売新聞東北総局、毎日新聞仙台支局、朝日新聞仙台総局、河北新報社、tbc東北放送、仙台放送、khb東日本放送、NHK仙台放送局、ミヤギテレビ、エフエム仙台

- 入 場 料

- 無料

- 来場対象

- こどもからおとなまでどなたでも

- 来場見込

- 約10,000人(2024年度実績:10,708人)

- 出展費用

- 無料(ただし出展に関わるその他の費用はご負担下さい)

※ 手弁当モデルによる自立運営のため運営協力へのご協力をお願いします(「運営協力(協賛)のお願い」) - 出展募集

- リアル会場での出展(講座プログラム型、体験ブース型)のほか、オンライン出展やハイブリッド出展も可能です

- お問合せ

- 特定非営利活動法人 natural science 事務局 大草芳江

〒980-0023 仙台市青葉区北目町4-7 HSGビル7階

Tel.022-721-2035

URL http://www.natural-science.or.jp/

お問合せフォームはこちら

応援メッセージ

掲載順序は到着順です

宮城県知事 村井 嘉浩 さん

第19回『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』が開催されますこと、心からお祝い申し上げます。

生成AIやロボティクスなど科学技術の進歩により、私たちの生活は日々便利で快適なものになっていますが、当たり前のものとして、その仕組みを十分に理解せずに暮らしてしまいがちです。こうした中『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』は、大学や研究機関、関連企業の皆様の連携、協力の下、子どもから大人までが、科学のプロセスを楽しみながら五感で体験できるイベントとして定着しています。

このイベントを通じて、参加される皆様が、科学技術への理解をより一層深められるとともに、宮城、東北を元気にするイベントになることを心から期待します。

仙台市長 郡 和子 さん

『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2025』の開催に当たり、心よりお喜び申し上げます。この度の開催にご尽力をいただいた皆様には、日ごろからこどもたちの科学に対する創造性を育み、科学教育の振興に力を注いでくださっておりますことに、深く感謝申し上げます。

このサイエンスデイは、「科学って、そもそもなんだろう?」をテーマに、私たちの豊かな生活を支える科学技術の原理や仕組みについて、五感で感じ取ることができる体験型イベントであり、これまでこどもから大人まで多くの方々に親しまれてきました。「学都」と呼ばれるこの地、仙台で、第19回となる本イベントが開催されることを大変嬉しく感じております。

イベント会場でもある東北大学は、その優れた業績により、昨年11月に文部科学省から「国際卓越研究大学」に認定され、まさに世界最先端の研究が進められています。本市も東北大学等と連携しながら、研究開発支援や新たなイノベーションの創出に取り組んでいるところです。

本イベントを通じて、多くの市民の方々が最先端の科学技術を身近に感じ、体験いただき、新しい時代を切り拓く人材が育っていくことを期待しています。

東北大学総長 冨永 悌二 さん

本年も東北大学川内キャンパスを会場に『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』が開催されますことを大変嬉しく思います。

今年で19回目を迎えるサイエンス・デイは、「学都・仙台」を象徴する夏のイベントとして定着し、毎年多くの皆さまにご参加いただいており、今回も大学、研究機関、企業のご協力の下、科学の楽しさ、面白さを体験し、さまざまな技術に触れることで、知的好奇心を高め、科学に親しんでいただけるプログラムが多数用意されています。

また、本学は昨年、国際卓越研究大学の第1号として認定されました。これまでにない新しい研究大学として、世界的な科学技術の発展に貢献できるよう様々な教育・研究活動を進めています。今回も本学の研究の一端をご紹介しておりますので、本イベントを通して、多くの皆さまにとって「科学」がより身近なものとなり、興味・関心を一層深めていただくことを願っています。

東北大学理事・副学長(企画戦略総括担当)・プロボスト・CDO 青木 孝文 さん

実は、私は子供のころから現在に至るまで、サイエンス・フィクション(SF)、特に、ハードSFが好きです。ハードSFというのは、科学の知識をテーマの中心にしたSFです。遠い未来のテクノロジーは、私たちにとって、そもそも「ブラックボックス」ですね。そのブラックボックスの中身を想像してみるということが好きでした。

最近のガンダムにも、「軌道エレベーター」など、まだ人類が実現できていないアイディアが出てきます。そういうのを見るにつけ、子供のころにA.C.クラークの「楽園の泉」などを読んでいた私としては、「そんなの知ってるもんね」、と思ったりするわけです。大人になってからは、「軌道エレベーターみたいな巨大構造物を作るには、材料科学のブレークスルーが必要だな」とか、「いやいやその前に経済的な課題の方が大きいな」などと、ちょっと夢がなくなったりしながらも、想像するわけです。

さて、大学では、コンピューターで人間の視覚の機能を実現する研究に取り組んでいいます。研究活動では、SFを楽しんだときに培った「想像力」が、実はたいへん役に立っています。ぜひ、大人も子供も一緒になって、想像力を働かせながら、サイエンスデイをエンジョイしてください!!

東北工業大学 学長 渡邉 浩文 さん

『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』が開催されますことを、大変嬉しく、心よりお祝い申し上げます。

この催事が願う「科学のプロセスを子どもから大人まで五感で感じる日」は、科学、特に実験・実習にて、実際に物や装置に触ったり動かしたり、匂いを感じたり、空気の揺れを感じたり、その感覚にまず魅了されるところから始まるのだと思います。

是非、多くの子どもたち、そして大人たちに、科学のワクワクを体験していただきたいと思います。

宮城大学 学長 佐々木 啓一 さん

今年もサイエンス・デイが開催されることをうれしく思います。本学は今年で3回目の参加となり、年々、教職員の認識、期待が高まっています。私のワクワク感もどんどん大きくなっています。子どもたちや大人が心の底から「サイエンス」を楽しんでいる姿は感動的です。主催者の方々には、心より敬意を表します。

今、わが国では、物ごとについて考え、実践する力が求められています。このような力は、大学の学びのみでは身に着きません。子どものころから、いろいろな事象について観察し、考え、時には手を動かすこと、そして大人になっても、つねに課題を探求し、その解決に挑戦し続けることが必要です。まさにサイエンス・デイの目指すところでしょう。そして宮城大学も、子どもから大人まで生涯を通した学びの場となるべく、いろいろな展開を図っているところです。本学は、これからもサイエンス・デイとともに歩んでいきたいと思っています。期待しています。

東北大学金属材料研究所所長 佐々木 孝彦 さん

仙台の初夏の風物詩ともなった『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2025』の開催を大変楽しみにしています.AI,モバイルデバイスなどの急激な発展,普及から,いつでもどこに居ても世界中のリアルとバーチャルの両空間が簡単につながるようになりました.そのような利便性や快適性と引き換えにリアルな体験を自分の手を動かして(苦労したり失敗したりしながら)手に入れる機会やそのような経験への興味が近年急速に減少しているように思います.参加者と出展者と一緒にリアルな場で「もの」をつくり,「観察」し,「思考」,「議論」して「知識」を積み重ねる場であるサイエンスデイを応援したいと思います.テーマパーク的な楽しさや面白さを越えて,地域社会の次の世代を担う子供たち(大人も)の一生を豊かにするきっかけのイベントにさらに成長していくことを願っています.そして,今日の参加者が明日の出展者となり,サイエンスの楽しさとあわせて難しさやうまくいかないことの両方のリアル体験の機会が仙台・宮城・東北から全国,世界へと広がることを期待しています.

一般社団法人 東北経済連合会 会長 増子 次郎 さん

『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』の開催、誠におめでとうございます。

東北経済連合会(以下「東経連」)では、宇宙誕生の謎に迫る素粒子物理実験施設「国際リニアコライダー」(以下「ILC」)等、世界最先端の研究開発プロジェクトの実現に取り組んでおります。ILCは、日欧米の研究者が中心となって検討を進めている国際共同の科学プロジェクトです。2013年には日本の研究者組織である高エネルギー委員会が、建設候補地として岩手県南部から宮城県北部にかけての北上サイトが国内候補地として最適であるとの答申を公表しています。

また、私は昨年11月にシリコンバレーに立地する大型加速器施設を有するSLACやローレンス・バークレイ国立研究所等を視察いたしました。加速器が科学の発展に大きく寄与してきた事実を改めて実感し、ILC誘致を契機に国際的な頭脳循環の拠点を日本につくることの重要性を再認識しました。

東経連では、2016年よりサイエンス・デイにILCのブースを出展しております。今年も、お子様方にILCに親しんでいただけるよう、素粒子のキャラクターを使った輪投げ等を準備してお待ちしております。

「サイエンス・デイ」が盛会のうちに開催され、子どもたちの科学技術への知的好奇心を高める貴重な機会となることを、大いに期待しております。

一般社団法人日本機械学会東北支部長 川田 達也 さん

サイエンスデイ2025の開催おめでとうございます。今年は,どんな「へえ?」や「ほお!」や「えええ?」と出会えるのか,今から楽しみです。特に,若い皆さんが,身近な不思議や小さな発見から探究して作り上げた展示は,インターネットの知識の受け売りでなく,自分で試して,見つけて,繋げて,拡げて,考えて,そしてそれを伝える工夫をして...と,まさに,サイエンス!科学・技術!と感心させられます。私たち機械学会も,車やロボットだけでなく,人間が使う道具にはなんでも興味をもって,未来の人々の幸せにつながる研究をしたいと思っていますが,そもそものモチベーションは,皆さんと同じ。素朴な疑問や小さなアイデアを,知りたい,形にしたい,届けたい,という気持ちです。サイエンスデイに参加する若い皆さんが明日の科学・技術を担っていく姿を想像しがら,楽しみたいと多います。

株式会社 メムス・コア CTO、東北大学名誉教授 江刺 正喜 さん

学都「仙台・宮城」サイエンスデイは2007年にスタートして19周年を迎え、家族などで1万人以上が参加する素晴らしい会を続けられて本当に素晴らしいと思います。様々な分野の出展物などに触れて楽しく学べる機会になっています。青葉台にある「西澤潤一記念研究センター」におりますが、ここには会社の人などが来て半導体設備などを使う「試作コインランドリ」があり、「近代技術史博物館」など5つの展示室で実際のものを見て頂けるようにしています。幅広い分野にまたがる知識を持ち視野を広げると同時に、発展の歴史を理解してもらいたいと思います。これによって進むべき方向なども見えてきます。下の本を出版し、また「伊達な大学院」 (オンライン)で技術史を見ていただけるようにしています(無料)。

「エレクトロニクス関連の産業創出 - 設備共有による連携と近代技術史 -」 江刺正喜 本間孝治 戸津健太郎 (東北大学出版会 2024/4/30)

東北大学名誉教授、宮城学院女子大学元学長 末光 眞希 さん

インターネットが発達し「答え」はどこかから探してくるものになったと思ったら、今度は生成型AIが登場し、「答え」は機械が考えてくれる時代になりました。二つのことが大切です。(1)「よい問い」を持つこと、(2)自分で考えること、この二つです。あれ?と思ったら、インターネットでもAIでも、遠慮せず聞いてみましょう。大事なことはその「答え」に納得するかどうかよく自問することです。納得いかなかったら聞き返しましょう。最後まで納得いかなかったら、きっとその問いは「よい問い」です。(2)に進みましょう。「よい問い」なのですから、答えが分からなくても恥ずかしがることはありません。一番よい方法は実験すること。これがサイエンスの始まりです。文系も理系もありません。今日一日、「サイエンスデー2025」に隠されたたくさんの「よい問い」に触れながら、あなた自身の「よい問い」を見つけてください。レッツゴー!

国立研究開発法人産業技術総合研究所 東北センター 所長 山口 有朋 さん

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025が、子供たちが科学や技術の「?」を考えるきっかけをたくさん与える場として、多くの来場者を迎えることを楽しみにしています。また、いつも自分の研究で難しいことばかり考えている科学者にとっても、自分たちの研究・技術で子供たちに感動してもらう、疑問をもってもらう、ということを考える機会はあまりなく、将来の科学者を増やすためにも貴重な機会になっていると思います。

主催者の大草さんの熱意でこれだけの大きなイベントになりましたので、来場する人も出展する人も、みんなでイベントを楽しみながら、すばらしい1日になることを期待しています。

東北大学大学院農学研究科長・学部長 北澤 春樹 さん

「なんだろう」と不思議な気持ちから「なぜだろう」と興味を持ち、その不思議を解き明かすためサイエンスが威力を発揮します。その威力は、解き明かそうとする気持ちの強さによって増強されます。またその方法は多岐に渡り、答えが一つではないこともあります。そのプロセスは決して容易ではありませんが、一つまた一つと解き明かされる度にワクワクする世界に引き込まれていきます。サイエンスとは興味の追究であり、興味はまた興味を呼び無限に続くことから、サイエンスは進歩し続けています。過去にわからなかった事が、今は理解され、それによりさらにわからない事が生まれてきます。現時点のサイエンスを知り、未来のサイエンスを想像することで、あらたな興味もわいてくると思います。「サイエンス・デイ2025」に参加し、多岐に渡る分野の「なんだろう」「なぜだろう」からの発見と、その解明から活用への発展をぜひ肌で感じて皆さんの興味をさらに高めて欲しいと思います。

東北大学 環境科学研究科長 吉岡 敏明 さん

サイエンスデイ2025の開催、誠におめでとうございます。いま私たちの社会では、「サーキュラーエコノミー」「カーボンニュートラル」「ネイチャーポジティブ」という三つの考え方を大切にした取り組みが進められています。これらを実現するには、新しい技術の開発だけでなく、既存の技術をうまく組み合わせたり、経済性や社会の受け入れやすさを考慮したりと、多角的な視点が求められます。

科学者や技術者は、こうした多様な視点を持ちながら、それぞれの専門性を生かして日々研究と開発に取り組んでいます。サイエンスデイの展示を見ていると、科学の楽しさや感動を多くの人に伝えたいという出展者の熱意と工夫が伝わってきます。

今年のサイエンスデイでは、科学とともに、それを社会に届ける技術にも注目しながら、未来を想像して楽しい時間を過ごしていただければと思います。

東北大学名誉教授・仙台高等専門学校名誉教授 内田 龍男 さん

ここ仙台・宮城の地は、古くから「学都」として知られる学問の盛んな地域です。それに関連する大学を始めとしたさまざまな機関がたくさんありますが、これらの多くの機関と連携して、NPO法人natural scienceが学都「仙台・宮城」サイエンス・デイを2007年に立ち上げられました。それ以外、ずっと毎年続けてこられて、出展者も参加者も増加の一途をたどり、毎年の一大定例行事となっています。このサイエンス・デイは日本で最初に作られて高く評価され、その後、日本の他の地域でも同様な仕組みが少しずつ始まっています。実際、若い人から大人まで幅広い年齢層にわたる人々がサイエンスを理解し、親しみを持っていただきながら、たくさんの人たちが大変楽しく有意義に参加しておられます。そしてこの結果が若い人達の知識や能力の発展に大きく貢献していかれると思います。是非、出展者の方々も、それを見てサイエンスの面白さに感動する参加者の方々も、共に楽しみながらこのサイエンスデーを盛り上げてゆきましょう。

東北大学 多元物質科学研究所 所長 福山 博之 さん

サイエンス・デイの開催を心よりお祝い申し上げます。科学技術への興味・関心は、未来を拓く原動力です。本イベントは、次世代を担う子供たちが科学の面白さに触れ、知的好奇心を刺激される貴重な機会となるでしょう。大学・研究機関、高校や中学までが一堂に会し、最先端の研究成果や技術を面白く、分かりやすく伝えることで、地域全体の科学リテラシーの向上に大きく貢献するものと確信しています。当研究所も、物質科学の研究を通じて、社会の発展に貢献することを目指しています。サイエンス・デイでは、私たちの研究の一端を皆様に触れていただく機会となれば幸いです。学都「仙台・宮城」が、科学の力でさらに発展していくことを願い、本イベントの成功を祈念いたします。

東北大学 大学院工学研究科長 伊藤 彰則 さん

学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2025の開催をお慶び申し上げます。日本は科学技術立国と言われていますが、一方少子高齢化によって子供の数が少なくなるだけでなく、「理科離れ」と言われるように、科学技術を学ぶ意欲を持った子どもたちが少なくなりつつあります。

現代の社会は科学技術なしには成り立ちません。日本が世界をリードする科学技術の国として生きていくためには、少しでも多くの子どもたちに科学に興味を持ってもらい、科学技術の世界に飛び込む意思を持ってもらうことが不可欠です。

学都「仙台・宮城」サイエンスデイは、そのための絶好の機会です。子どもたちが見学者として会場を訪れて興味を持つだけでなく、次は中学・高校・大学において出展する側になり、科学技術を振興するためのエコシステムとして機能する、他では得難い場になっています。サイエンスデイを運営する皆さんに心から感謝申し上げるとともに、サイエンスデイを通して、少しでも多くの若者が科学技術を志し、将来の日本、そして世界を担う人材となっていくことを願ってやみません。

一般社団法人情報処理学会 東北支部長 羽生 貴弘 さん

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025の開催、誠におめでとうございます。コロナ禍を乗り越え、通常開催が昨年度に続き継続できていることを大変うれしく思います。情報処理学会東北支部では、次世代を担う情報処理人材の育成に注力しております。特に近年は、中高生をターゲットとしたジュニア会員の拡充と会員サービスのさらなる充実を図っています。このサイエンス・デイは科学技術の面白さを中高生が自ら情報発信する仙台・宮城の一大イベントであり、科学技術への興味とその可能性を実感できるチャンスです。企画展示へ出展して頂いている方々はもちろん、運営スタッフの皆さんの多大なご尽力に心より感謝申し上げます。今年も当該イベントが、多くの方々に対して科学技術を通じて感動を与えて続けることを心よりお祈り申し上げます。

日本物理学会東北支部長 木村 憲彰 さん

学都「宮城・仙台」サイエンス・デイの季節がやってきました。今年は何が出展されるのか今から楽しみにしています。サイエンス・デイの良さは、誰でも参加できる点にあると思います。見に行ったり体験したりするのはもちろん、出展する側にとっても敷居が低いのが魅力です。さらに、自分が気に入った出展者に自由に賞を出すこともできます。このような仕掛けのおかげで、本当にさまざまな人たちがいろいろなスタイルで科学の楽しさに触れ合うことができます。毎年大勢の人たちが会場に訪れるのもよくわかります。たくさんの人が、サイエンス・デイをきっかけにして、科学の楽しさを知ってもらえればよいなと思います。見学にいらっしゃる方はもちろん、出展する方もぜひ楽しんでください。またサイエンス・デイのようなイベントの楽しさが、宮城・仙台だけでなく東北地方、さらには日本全国に広がることを期待しています。

仙台市天文台 名誉台長 土佐 誠 さん

『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2025』の開催おめでとうございます。サイエンスデイは、毎年最新のサイエンスやいろいろなサイエンス活動に触れることができる学都「仙台・宮城」最大のサイエンスイベントです。最先端のサイエンスの話題はいつも興味深いものですが、量子技術やAI、あるいは生命の起源や宇宙の始まりなど、私たちの五感の及ばない遠い領域のように見えることが気になります。しかし、基本的な仕組みや原理・法則を理解すれば近づくことができるようです。そのためには研ぎ澄まされた思考力や想像力が必要ですが、こうした「力」は自然に触れ五感を磨くことにより培われます。サイエンスデイの会場は青葉城址から東北大学植物園、東北大学青葉山キャンパスに連なる自然豊かな緑地帯にあり、眼下には広瀬川が流れています。いろいろなサイエンスを楽しみながら、仙台の自然に触れ五感を磨くこともサイエンスデイの素敵な過ごし方です。

特定非営利活動法人 科学協力学際センター代表理事、東北大学名誉教授 川添 良幸 さん

日本どころか世界にもたった一つしか無いサイエンスデイを杜の都の一大イベントに育てた大草さん達の努力は、正しい科学教育によって理科離れを食い止めようとする格調高い志に支えられて来ました。小さい人も大きい人も皆平等で、計画から展示、さらには評価・表彰までトモダチ感覚で出来ることが重要なポイントだと思います。自主性を育てる等と言いながら、上から目線で教える今の学校・大学のやり方では、科学で良い成績は取れても、「好き」になることからは離れるだけです。小さいうちは皆さん科学が大好きです。それを大人になるまで発展させる唯一の方策を独自に生み出した素晴らしい独創性の賜。今年も大成功を祈念しております。

東北大学大学院理学研究科長 都築 暢夫 さん

皆さんの周りで起きている自然現象に「なぜだろう」と感じることはありませんか?「なぜだろう」を見つけ、もっと詳しく知りたいと思うところからサイエンス(理学)は始まります。どのようなときに同じ現象が起きるのか、似た現象や違う現象が起きてないかなどをよく観察し、なぜ起きるか仮説を立て、実験や観察を通して仮説が正しいか確かめます。うまく説明できなかったら仮説を修正し、実験や観察を繰り返します。直ぐにはうまく説明できないかもしれませんが、自分が立てた仮説が正しいと分かったときには喜びが込み上げてきます。自然現象の中に見つけた「なぜだろう」を解明するのがサイエンス(理学)で、多くの人たちのこれまでの努力が積み重なり人類共通の知的財産が創造され、現在も日々新たな知が加わっています。

サイエンス・デイでは、皆さんが見つけた自然現象の中の「なぜだろう」について皆さんの手による解明を楽しみにしています。「なぜだろう」を解き明かした経験と喜びを、多くの参加者と分かち合い、サイエンスの楽しさを満喫しましょう。

一般社団法人電子情報通信学会 東北支部 支部長 松浦 祐司 さん

仙台・宮城の夏の風物詩である『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』の開催、誠におめでとうございます。今年で19回目の開催になるとのこと、大変楽しみにしております。

電子情報通信学会は1917年に創立された電信電話学会がその始まりであり、創立以来100 年を超える、非常に歴史のある学会です。本会は電子・情報・通信および関連する分野の国際学会として、光り輝く未来に向けた人材の育成に貢献することを目指しています。2020年7月より主に小中高生を対象としたジュニア会員制度が始まりました。会費無料で会員になることができ、様々な特典が用意されています。研究者の卵として、電子・情報・通信の研究分野における学会活動を体験してみたい中高生の皆さんはぜひ入会してください。

サイエンス・デイに来場された皆さんが好奇心をもって科学に触れることで新しい発見につながり、科学に携わる様々な方々との交流の輪が広がることを心より期待しています。

国立仙台高等専門学校 校長 橋爪 秀利 さん

『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2025』開催の時期がやってきました。

サイエンスは、主に自然界(あまりにも複雑なため神が作り世界と呼ばれたりしますが)における物事の道理を見出すことを目的としており、なぜだろうという知的好奇心が新しい考え方を生み出す原動力となっています。一方、日々技術が進歩し新しい創造物があふれる現代社会においては、人工的に創造されたものに対して、どのような仕組みになっているのだろうかという知的好奇心が技術への興味となり、更なる技術の進歩に繋がる原動力になっています。ある意味、科学や技術に興味を持つきっかけは同じ知的好奇心であるように思えます。『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』は、子供たちに向け、そのきっかけを作り、サイエンスや技術に興味を持ち、将来の科学研究や技術開発に夢を持ち続けてもらえる絶好のイベントです。今年も、サイエンスデイを楽しみ、皆さん一緒にワクワクしましょう。

東北大学名誉教授、日本哲学会元会長 野家 啓一 さん

科学の基盤がなし崩しに破壊されようとしている。研究機関の予算削減や研究者の人員縮小、DEI(多様性・公平性・包摂性)をめぐる大学への理不尽な締め付けなどアメリカのトランプ政権による一連の反知性主義的政策である。日本でも学術会議の任命拒否問題に端を発し、今回の法人移行法案の国会上程など同様の動きに歯止めがかからない。科学に対する信頼とリスペクトは、いったん失われると、回復には途方もない時間と労力を要する。人類は科学に代る地図とコンパスをいまだ持っていない。それがなくなれば、人類は方向感覚と平衡感覚を失い、地球は闇に直面するしかない。わずかに頼みとなるのは、子どもたちの純粋な知的好奇心とそれをサポートする大人たちの無償の支援である。その意味で、毎年開かれるサイエンスデイの意義は極めて大きい。今年の盛会と成功を祈りたい。

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター(SRIS) センター長 千葉 大地 さん

今年も『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2025』が開催されること、こころからお祝い申し上げます。仙台市、宮城県を地域パートナーとした官民地域パートなシップで東北大学青葉山新キャンパスに建設された次世代放射光施設NanoTerasu(ナノテラス)も運用が開始されてから2年目に入りました。われわれSRISでは、ナノテラスの観測技術の高度化などを通じてこれまでに見えなかった物を見る研究を行っております。サイエンスデイは、地域の方、特に子ども達が科学の面白さに触れることのできるこの地域には欠かせない本当に大きなイベントになりました。キラキラ目を輝かせながら科学を楽しむ子供達の中から、将来ナノテラスを使って世界をあっと驚かせるような研究を行う研究者が出ることを本当に楽しみにしています。

学校法人新英学園 仙台歯科技工士専門学校 学校長 伊藤 多佳男さん

(サイエンスデイ オブ ザ イヤー殿堂入)

「子どもたちの理科離れを何とかしたい!」という思いで、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』を仙台の代表的イベントに成長させた遠藤様、大草様をはじめとする関係者の皆様の情熱と努力に対し、心より敬意を表します。理科に限らず、勉強は教科書の内容を憶えることに終始するものではなく、「解らなかったことが解るようになる」「出来なかったことが出来るようになる」という、面白くて楽しい体験の連続であるべきものです。サイエンス・デイは、そんな勉強の本来の楽しさを子どもたちに知ってもらいたいという熱い思いに溢れています。アインシュタインの言葉、「教えるということは、こちらが差し出したものがつらい義務ではなく、貴重な贈り物だと感じられるようなことであるべきです。」を具現化したサイエンス・デイという夢のような一日を終える頃には、「貴重な贈り物」をたくさん胸に抱いた「科学の子どもたち」が帰路に就かれることでしょう。すっかり夏の仙台における風物詩となった本イベントが、今年も盛会であることをお祈り申し上げます

東北大学大学院医工学研究科長 西條 芳文 さん

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2025の開催おめでとうございます。昨今、生成AIの発展により、様々な疑似体験が可能になってきましたが、実物に触れる、動かす、壊す(あまりいいことではないかもしれませんが・・・)などの体験は、人間の知力、創造性を高めるために非常に重要です。

医工学は「医」と「工」の研究者が連携するだけではなく、患者さんやお医者さん、看護師さんなどの意見・要望を取り入れながら発展してきた分野です。東北大学医工学研究科では、科学者の卵のみなさんに「自分たちの手でよりよい未来を創っていく」という気持ちが育つように、音や電磁気を利用した実験や、手術機器の体験コーナーなどを準備しました。科学は科学者だけがつくるのではなく、科学に興味をもつ人すべてが育てていくものです。サイエンス・デイに参加されるすべての方々が、ご自身の「サイエンス」を育てていただくことを心から願っております。

東北大学副学長(社会連携・校友会・基金担当)・災害科学国際研究所教授 今村 文彦 さん

19回目になります『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2025』が開催されることを心よりお祝い申し上げます。サイエンスデイは、仙台において子どもから大人まで、科学の魅力を五感で体験できる貴重な機会となっています。このイベントを通じて、皆さんが科学の不思議さや楽しさを感じ、多くの方々に新たな発見と学びの場になることを期待しております。近年、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震、各地での豪雨災害、などが繰り返し発生しており、防災・減災への関心は非常に高くなっています。将来への備え、事前防災、災害発生時の避難などの対応には、災害などの科学の知識そして判断力が不可欠となっています。サイエンスデイのような間近で学べる機会に、災害科学についても触れていただき、いのちや地域を守ることも関心を高めましょう。

文部科学省大臣官房審議官(科学技術・学術政策局担当) 福井 俊英 さん

本年も、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』が開催されますこと、心よりお祝い申し上げます。

今年で第19回目を迎えるサイエンス・デイは、子どもから大人まで、幅広い世代が科学の魅力を五感で体験できる貴重な科学イベントとして、地域にしっかりと根ざしながら、着実に発展を遂げてこられました。

STEAM教育をはじめ、課題の発見とその解決に向けた主体的・協働的な学びをさらに充実させていくためにも、教育・研究機関や地域社会などが連携しながら、誰もがサイエンスに触れ、新たな発見と学びを得ることができる環境を広げていくことは、今後ますます重要になると考えております。

当省の審議会でも、様々な機関の連携による科学技術人材の裾野拡大の必要性について、議論・検討しているところです。

本イベントが、次代を担う子供たちをはじめ、あらゆる世代の方々にとって、科学への知的好奇心を育み、科学を「好きになる」きっかけとなることを、心より期待しております。

東北大学大学院生命科学研究科長 彦坂 幸毅 さん

『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2025』の開催を心よりお慶び申し上げます。科学は「これまでなかったもの」を生み出すことができます。参加者のみなさまには、その「これまでなかったもの」が生み出されようとする瞬間を感じていただけるのではないかと思います。また、最前線で多くの研究者が、研究を楽しんでいる様子を、一緒に楽しんでいただければとても嬉しいです。

主催者の大草芳江さんは、当研究科在学中に科学教育の重要性に目覚めて起業し、サイエンスデイを2007年から開催されました。以来、震災やコロナ禍にめげることなく、毎年続けられ、本年は第19回を迎えることとなりました。大草さんの志の高さとその根気に敬服するとともに、参加者のみなさまには大草さんのスピリッツも感じていただきたいと思います。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)NanoTerasu総括事務局長 川上 伸昭 さん

最近ニュースなどで「ナノテラス」と聞くけれどなんだろう?と思っているあなた、ぜひ7月20日はサイエンスデイに行こう!!

サイエンスデイは今年、東北大学川内北キャンパスに加えてはじめて青葉山のナノテラス(NanoTerasu)をサブ会場として開催することになりました。サブ会場へはシャトルバスも運行されます。

ナノテラスは直径180mのドーナツ型の建物を中心とした東北最大規模の実験装置です。その中では太陽の10億倍もの明るさのX線を使って物質の構造や状態を計測して素材や生命が持つ様々な機能を科学的に解明するとともにイノベーションにつながる知見を生み出しています。

科学の起点は自然を知ることにあります。かねてより人類は光を使って自然を観察してきました。みなさんも学校で顕微鏡や望遠鏡で観察した経験があるでしょう。ナノテラスは自然にある光と較べてはるかに明るく、波長が短く、精密に制御された光ですが、光で自然をとらえようという心は同じです。皆さんの経験に少しでも引き寄せてナノテラスを理解してもらいたいと願っています。

東北生活文化大学 学長・東京藝術大学名誉教授 佐藤 一郎 さん

レオナルド・ダ・ヴィンチは、「絵画は、科学(サイエンス)である。」と述べ、「……、わたしは、あらゆる確実さの母である経験から生まれ、明らかな経験で終わらないような科学、つまり、始めか、中間か、終わりかが、五感のいずれかを通過しないような科学は、空虚で誤りに満ちているように思われる。……」と続けています。このような人間の感覚を通した体験にねざす科学の本質は、『サイエンスデイ 2025』に集う、小学生、中学生、高校生のみなさんにこそ宿っているように見えました。

絵画は、目という感覚器官を通して見た三次元、および時間をも含めた時空間の世界を、二次元の平面に表現することです。それには、光の存在によって、ありとあらゆる色彩をともなった対象物を感知することが前提になっています。この場合、光とは、赤、橙、黄、緑、青、紫といった色光の集合体である可視光線(白色光線)です。現代では、赤外線、紫外線、X線などの電磁波を使って、絵画の自然科学的調査が行われています。どのような絵画材料と絵画技術で描かれているのか、500年前のレオナルド・ダ・ヴィンチにおいても、かなり詳細に解説できるようになってきました。絵画を対象として、自然科学的調査研究する若い人材が育つことを期待しております。

東北大学 理事・副学長(サイエンスパーク・復興新生・ナノテラス共創担当)・未来科学技術共同研究センター長 湯上 浩雄 さん

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025が7月20日に開催されます、開催に際してご尽力いただいている各位に感謝と敬意を表します。サイエンスと宮城・仙台の長い歴史は、一例として、JR東日本が発行している「トランヴェール」2025年5月号に掲載された、アインシュタインの宮城訪問の記事から読み取れます。アインシュタインが宮城の地を訪れたことは、学術分野の人間のみならず地域の人々にとってサイエンスが身近になった瞬間だったのではないでしょうか。暮らしの中では、日々の繰り返しの中で時間が流れていきます。そのなかで心に残る出来事や感動する瞬間があります。特に子供時代の経験や記憶は、本人の知らない間に心に残り、将来の人生の岐路での選択に影響を及ぼします。「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025を訪れた子供たちが、100年前にアインシュタインと出会った人々が感じたサイエンスの雰囲気を感じ取ってもらえることを期待しています。

東北大学 理事(産学連携担当) 遠山 毅 さん

「学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025」の開催に際し、心よりお慶び申し上げます。昨今、子供たちの理科離れ、ひいては若者の理工系離れが問題になっています。それは子供や若者、ひいては親が「科学」は難しいと思い込んでいるからではないでしょうか。しかし「科学」は机の上で勉強して知識を頭に入れるということではなく、身近な自然現象、科学現象に実際に触れ、「楽しむ」というところから進化してきたと思います。自動車、スマートフォンなど我々が普段使っているものは先端技術の塊で専門家の領域と思いがちですが、元々の原理は身近な科学実験でわかることの積み重ねだったりします。サイエンス・デイを通して、参加者の皆様が実際に「科学」・「技術」に触れ、これらはとっつきにくいのも、難しいものではないのだと感じ、知的好奇心をどんどん向上させることを期待しています。是非、楽しんでください!

国立研究開発法人科学技術振興機構 理事 柴田 孝博 さん

『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』の開催に当たり、心からお祝い申し上げます。皆さんご存じの通り本年は「大阪・関西万博」が開催されています。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマ、「People's Living Lab (未来社会の実験場)」をコンセプトに掲げ「展示をみるだけでなく、世界80億人がアイデアを交換し、未来社会を共創(co-create)」といった説明がされています。現代社会の抱える様々な課題を解決するために非常に重要な取組みでありますが、万博という期間限定の取組みだけではなく、これを日常化することが欠かせないと思います。幸いにも学都「仙台・宮城」には、今年で19回目を迎えるサイエンス・デイがあります。サイエンス・デイが「科学って、そもそもなんだろう?」、「科学や技術の背景にはどんなことがあるのだろう?」といった知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造のプラットフォームとしてますます発展し、未来社会を共創するベースとなっていくことを心から期待しております。

公益社団法人日本金属学会東北支部 東北支部長 加藤 秀実 さん

「学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2025の開催を心よりお祝いいたします。子どもから大人まで同じ場所に集まって、サイエンスを発表し、サイエンスを考え合って、サイエンスをたたえ合う、なんて素敵な一日でしょう。このような貴重なイベントが学都仙台で行われていることをうれしく思います。ぜひ多くの皆様に楽しんでいただきたいと思います。そして、この日をきっかけに、未来のサイエンティストが誕生することを願っています。

公益社団法人応用物理学会東北支部長 宮﨑 讓 さん

仙台・宮城の定番となった「サイエンス・デイ」が、今年もやってきました。昨年同様に通常開催されるとのことで、私自身もわくわくしています。これから夏休みを迎える小中学生の皆さんにとって、強く記憶に残るイベントになることを願います。また、学校の先生方や親御様におかれましては、生徒・お子様が抱いた好奇心をいつまでも持ち続けていけるように、大事に見守っていただきますようお願いいたします。私たち応用物理学会東北支部は、理科教室の実施や様々な物理現象を応用した教材開発を通して、未来社会を支える人材育成を行ってまいります。

東北大学 副理事(AI・データ戦略担当) 中尾 光之 さん

『学都「仙台・宮城」サイエンスディ2025』の開催おめでとうございます。いま、生成系のAI登場を受けて益々巷ではAIの話題でもちきりです。 AIに関する輝かしい未来やリスクが語られるとき、科学する知性とAIの知性はどう違うのかを問い、考え続けることこそが重要です。 両方の知性の差異を利用し創造性を紡ぎだすことがきっとこれからの知を形作るはずです。サイエンスディが、そんな新たな知の萌芽を感じ取れる場になることを願っています。

公益社団法人日本化学会東北支部 支部長 林 雄二郎 さん

『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2025』が開催されますことを、心よりお祝い申し上げます。

サイエンスデイは、科学の不思議さや面白さを、五感で体験できる貴重な機会です。実際に「見て」「触れて」「感じて」得られる体験は、科学への興味や関心を育み、将来の進路選択にも大きな影響を与えることでしょう。

近年、地球温暖化、エネルギー問題、資源循環、健康といった課題がますます深刻化しています。これらの課題に対して、科学、とりわけ化学の果たす役割は非常に大きく、その重要性は今後さらに高まっていくことは間違いありません。分子の世界に目を向け、新たな分子を創出し、現象の背後にある仕組みを理解しようとする化学の視点は、こうした複雑な課題の解決に向けた確かな第一歩となります。

サイエンスデイでの体験を通じて、未来の科学者たちが好奇心を育み、持続可能な社会の実現に向けて挑戦していくことを、心より願っております。開催にあたり多大なるご尽力をいただいた関係者の皆様に深く感謝申し上げますとともに、本イベントが大きな成功を収め、地域社会に豊かな学びと刺激をもたらすことを祈念いたします。

日本化学会東北支部 副支部長・化学教育協議会議長 渡邉 賢さん

「学都『仙台・宮城』サイエンスデイ2025」の開催を心よりお慶び申し上げます。今日、私たちは地球環境の保全や持続可能な社会の実現という大きな課題に直面しています。これらの課題を解決していく上で、科学・化学の果たす役割は不可欠です。環境への負荷を低減する環境適合技術には、より安全で地球に優しいものづくりを目指すグリーンケミストリーは大変重要で、その更なる推進には特に化学の技術と知識を学ぶ人材の育成こそが鍵を握ります。

サイエンスデイは、科学の面白さや奥深さを肌で感じられる素晴らしい機会であり、特に若い世代の方々が科学と出会い、その可能性を広げる場です。化学人材の育成を担う日本化学会東北支部・化学教育協議会は、本イベントの関係者の皆様の熱意とご尽力に深く感謝申し上げるとともに、益々のご活躍ならびに更なるご発展を祈念し、引き続き応援して参ります。

東北大学 副学長(ダイバーシティ担当) 田中 真美 さん

「学都『仙台・宮城』サイエンス・デイ2025」の開催にあたり、心よりお祝い申し上げます。このサイエンス・デイは、子どもから大人まで、学びや発見を通じて"科学の楽しさ"を共に体験し、多様な背景を持つすべての人々が、互いに対話しながら学び合う場が築かれており、様々なサイエンスが一同に会し、五感を通して体験できる機会です。多様な視点が交わることで新たな創造が生まれる--これは、私たちが日ごろからDEI(ダイバーシティ、公平性、インクルージョン)の推進の理念であります。本イベントが、そうした場としても体現され、参加される皆さま一人ひとりの皆さま一人ひとりの探究心や創造力が引き出される場となることを願っております。またここから生まれる新たな交流と可能性が、今後の学びの礎となりますよう、お祈り申し上げます。

東北大学 理事・副学長(教育・学生支援) 滝澤 博胤 さん

今年もサイエンス・デイが盛大に開催されます。せんくら(仙台クラシックフェスティバル)やジャズフェス(定禅寺ストリートジャズフェスティバル)とならんで、杜の都の定番イベントの1つです。100年前にアインシュタインが訪れ感嘆したこの街は、いちだんとサイエンスの彩りを深め、まさに学都として大きく成長しました。サイエンス・デイで科学の面白さに目覚めた未来の担い手たる若葉が、ケヤキ並木のように大きな大木となってこの街の風格を高めてくれる日々が来ることを楽しみにしています。

一般財団法人みやぎ産業科学振興基金理事長、東北大学名誉教授 伊藤 弘昌 さん

学都「仙台・宮城」ではこれまでに、世界に誇る輝かしい偉業を数多く輩出してきた。良く知られる八木・宇田アンテナやマグネトロン、センダストなどは1920~30年代の誕生でほぼ100年にもなる。その後の100年でも、世界に冠たる研究成果の創出は枚挙にいとまがないほどであり、この流れを引き継ぎ、さらに発展させるのが若い次の世代である。科学の面白さ、わくわく感を肌で感じてもらえるように工夫した「サイエンスデイ」の催しは重要である。将来、共に歩み始める人が一人でも多くなるように期待したい。また、企画運営は情熱的に取り組む人たちに支えられている。応援したい。

公益社団法人日本分光学会東北支部長 藤井 朱鳥 さん

サイエンスデイ2025の開催を心よりお祝い申し上げます。自然科学は自然を体系付け、論理的に理解しようとする長年の人間の営為の結晶ですが、いつの時代も自然科学へと人を誘ってきたのは、間違いなく「センス・オブ・ワンダー」と呼ばれる自然に対する驚きや感動の体験です。100以上の体験プログラムが結集するサイエンスデイは大人から子供まで、センス・オブ・ワンダーを体感する事が出来る非常に貴重な機会です。何気ない日常の背後にある驚きから先端的な科学・技術への感動まで、様々なセンス・オブ・ワンダーを多くの方が体験し、自然科学の面白さを存分に楽しまれることを願っています。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 NanoTerasuセンター長 高橋 正光 さん

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025は、見るだけ、聞くだけでなく、自ら手を動かして科学の世界に触れる体験ができる、他にはなかなか得がたいイベントです。通り一遍の解説では省略されてしまいがちな一つひとつの過程を直にたどることによって、自分なりの新しい発見や気づきがきっとあるはずです。第19回目を数える今回からは、初めての試みとして、昨年4月に運用を開始した放射光施設「ナノテラス」も会場に加えて開催されます。ナノテラスは仙台で、いや世界でいちばん未来に近い場所。人類が初めて知る科学上の発見が生まれているまさにその場所で、ささやかかもしれないけれど自分なりの発見をして、科学する楽しさ、興奮をたっぷり味わっていただけたらと思います。

東北大学理事・副学長(研究担当)・知の創出センター長 杉本 亜砂子 さん

『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』の開催に当たり、心よりお祝い申し上げます。私たちの身の回りには生活を便利にする機器であふれています。パソコン、スマートフォン、タブレット等の普及により世界中から様々な情報を瞬時に得られる時代になりました。情報を簡単に得られるようになった反面、「なぜ?」と考えることが少なくなったように思われます。サイエンス・デイは、この「なぜ?」をとことん追求しながら、科学のプロセスを体験できる非常に貴重なイベントです。大人から子どもまで多くの方が科学技術に触れ、興味をもっていただけるのではないのでしょうか。これからの社会はAI(人工知能)が一層普及するといわれています。昨今、ChatGPTなどの高度なAIが様々な分野から注目を浴びています。AIやその裏にあるサイエンスを理解することで、人間の知的活動はさらに広がります。サイエンス・デイを通して、人間の知性の偉大さ、素晴らしさに気づき、知的好奇心が大いに刺激されることを期待しております。