団体詳細

- 出展内容 (4)

- AWARD受賞 (32)

- AWARD創設 (4)

-

2025年

- 審査基準

- 科学や技術を、小学生、中学生に、最もわかりやすく説明あるいは体験させた団体に贈ります。子どもの時から科学や技術に興味をもつことはとても大切です。それ以上に、興味をもってもらう努力をすることの方が大切です。そうした先進の取り組みをした団体を表彰したいと思います。

- 副 賞

- 1. 東北大学 多元物質科学研究所 概要

2. 東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター(SRIS) 概要

3. リーフレット「Science Adventure」

4. 名入れエコバッグ

5. 名入れ付箋

6. 名入れボールペン

7. 形状記録合金 - 授 賞

- 二華中水世界

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 梅雨明けの猛暑日に思わず「水世界」に惹きつけられて会場に足を運びました。部屋に入るとまず「つかめる水」のコーナーです。容器に入った無色透明の水に指を入れると確かに水がつかめます。これは、アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシムの反応によってゲル化したものとのことでした。ディズニー映画「アナ雪」に登場する不思議な雪だるまオラフを題材とした「塩析」の実験も分かりやすくて良かったです。サイフォンの原理や蒸留の実験も工夫されていましたが、私にとって不思議な魅力だったのは高温の水が低温の水よりも短い時間で凍結する現象「ムペンバ効果」のコーナーでした。頭の中で理由を考えてみました。まさに暑さを忘れる「水世界」への誘いでした。

- 受賞者

コメント - この度は5つの賞を頂き、誠にありがとうございました。今年は近年でも類を見ない猛暑だったということで、サイエンスデイにお越しの皆様のオアシスとなれるよう、「水」をテーマに研究・発表をさせていただきました。なかでも、小さなお子さんでも感覚で楽しむことができる「つかめる水」のブースや、映画と科学を結び付けることで科学の面白さを共有する「塩析」のブースは、多くの人が科学に興味を抱くきっかけとなることができたのではないでしょうか。私たちが今回の研究発表において大切にしたこと、それは「気になる」を追及することです。研究だからと言って教科書に沿った実験をするのではなく、自分たちの知的好奇心の赴くままに「気になる事象」を研究していく。この姿勢を常に忘れず抱いたことで、私たちの発表は観客の皆様の興味・探究心と共鳴し、非常に有意義なものになることができたのではないでしょうか。今後も私たち自然科学部は、進化する知的好奇心と共に熱意をもって研究に向き合ってまいりますので、是非来年以降の活動にご期待ください。改めて、この貴重な学びの機会を与えてくださったNatural Science様、素晴らしい賞を下さった5つの団体の方々に心より感謝申し上げます。

- 審査基準

- 身近なものに潜んでいる科学に気づいたり、何かを発見したりしてワクワクした喜びを表現し伝えてくれる企画へ贈りたいと思います。

- 副 賞

- 特製の盾

- 授 賞

- 二華中水世界

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 「水が織りなす、美しい科学の世界」と題して、”つかめる水について”、”サイフォンの原理について”、”蒸留をいっぱいやってみたい”、”ムペンバ効果で熱湯が急凍”などを採り上げ、現象について情報を集め深く理解し、自分たちで再現実験を何度も行い、得られた結果について考察し、生き生きと発表している姿は、この賞の主旨に合致しており、授与するにふさわしいと考えました。

- 受賞者

コメント - この度は5つの賞を頂き、誠にありがとうございました。今年は近年でも類を見ない猛暑だったということで、サイエンスデイにお越しの皆様のオアシスとなれるよう、「水」をテーマに研究・発表をさせていただきました。なかでも、小さなお子さんでも感覚で楽しむことができる「つかめる水」のブースや、映画と科学を結び付けることで科学の面白さを共有する「塩析」のブースは、多くの人が科学に興味を抱くきっかけとなることができたのではないでしょうか。私たちが今回の研究発表において大切にしたこと、それは「気になる」を追及することです。研究だからと言って教科書に沿った実験をするのではなく、自分たちの知的好奇心の赴くままに「気になる事象」を研究していく。この姿勢を常に忘れず抱いたことで、私たちの発表は観客の皆様の興味・探究心と共鳴し、非常に有意義なものになることができたのではないでしょうか。今後も私たち自然科学部は、進化する知的好奇心と共に熱意をもって研究に向き合ってまいりますので、是非来年以降の活動にご期待ください。改めて、この貴重な学びの機会を与えてくださったNatural Science様、素晴らしい賞を下さった5つの団体の方々に心より感謝申し上げます。

- 審査基準

- ①子どもたちが自然の不思議さやすばらしさ、科学の有用性を再発見する内容であるか。

②子どもたちがチャレンジすることの価値を実感できる内容であるか。

③子どもたちが学んだことを活かすことにつながる内容であるか。

④子どもが大人(親子)と一緒に関わり合いながら学ぶことができる内容であるか。 - 副 賞

- 仙台市天文台招待券20枚

- 授 賞

- 二華中水世界

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 身近にある水の不思議を題材とし、仮設・実験・考察のプロセスでこどもたちの探求心を深めるすばらしい講座プログラムでした。サイフォンの原理や蒸留、水温の高い水の方が低い水よりも早く凍るムペンバ効果、シリカゲルの効果によるつかめる水、水圧砲など、水の特性に応じた様々な現象を扱い、日常生活とかかわりのある内容について、こどもの目線で丁寧に説明していました。空想世界での事象を科学で説明するユニークな試みや、参加者みんなで楽しむサイエンスショーも行われていました。

目を輝かせながら学ぶこどもたちの姿が見られ、未来で活躍する科学者になるきっかけにつながると思いました。(280字) - 受賞者

コメント - この度は5つの賞を頂き、誠にありがとうございました。今年は近年でも類を見ない猛暑だったということで、サイエンスデイにお越しの皆様のオアシスとなれるよう、「水」をテーマに研究・発表をさせていただきました。なかでも、小さなお子さんでも感覚で楽しむことができる「つかめる水」のブースや、映画と科学を結び付けることで科学の面白さを共有する「塩析」のブースは、多くの人が科学に興味を抱くきっかけとなることができたのではないでしょうか。私たちが今回の研究発表において大切にしたこと、それは「気になる」を追及することです。研究だからと言って教科書に沿った実験をするのではなく、自分たちの知的好奇心の赴くままに「気になる事象」を研究していく。この姿勢を常に忘れず抱いたことで、私たちの発表は観客の皆様の興味・探究心と共鳴し、非常に有意義なものになることができたのではないでしょうか。今後も私たち自然科学部は、進化する知的好奇心と共に熱意をもって研究に向き合ってまいりますので、是非来年以降の活動にご期待ください。改めて、この貴重な学びの機会を与えてくださったNatural Science様、素晴らしい賞を下さった5つの団体の方々に心より感謝申し上げます。

- 審査基準

- この賞は、自らの好奇心や想いを起点として、「科学って楽しい!」「もっともっと探究したい!」という想いが溢れて伝わってくる皆さんに贈ります。また、探究してきたプロセスにおいて、研究チームの一人一人が主役となって科学を楽しんでこれたことが伝わってきた方々にお贈りしたいです。

- 授 賞

- 二華中水世界

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 仙台二華中学校の自然科学部の皆さん、まずは本当に素敵な研究発表をありがとうございました。

水、というテーマに基づいて、各チーム、様々な切り口からの研究を見させていただきました。

アナと雪の女王のオラフが主題になっていたり、理科の授業で習う「蒸留」について深めてみたりと、その好奇心は大変多様で、興味深く発表を聴かせていただきました。

また、「ムペンバ効果」について着目し実験を行ったチームも大変印象的でした。身近な「気になる!」から、じゃあ自分たちで検証してみよう、という素朴でありながら本来の学びの本質とも言えるプロセス全体を聴かせていただき、学生さんたちのわくわくが伝わってきて、聴いている方も楽しく科学に触れられた時間でした。

そして、一つの教室を貸し切って発表を行っていた自然科学部のみなさんでしたが、教室のどのブースを見ても、チームの一人だけが研究について話しているという状況はなく、チームの一人一人がとても良い表情で研究について語っていた姿が何よりも印象的でした。

それぞれのチームで、皆さん自身の好奇心を起点とした研究がなされており、また、一人一人が、自分の言葉でいきいきと語っている姿に、私たちから「ベストオーナ-シップ賞」をお贈りしたいと思います。

是非今後も、ワクワクする気持ちを大切に、楽しんで探究していって欲しいなと思います。

この度は本当に素敵な発表を、ありがとうございました! - 受賞者

コメント - この度は5つの賞を頂き、誠にありがとうございました。今年は近年でも類を見ない猛暑だったということで、サイエンスデイにお越しの皆様のオアシスとなれるよう、「水」をテーマに研究・発表をさせていただきました。なかでも、小さなお子さんでも感覚で楽しむことができる「つかめる水」のブースや、映画と科学を結び付けることで科学の面白さを共有する「塩析」のブースは、多くの人が科学に興味を抱くきっかけとなることができたのではないでしょうか。私たちが今回の研究発表において大切にしたこと、それは「気になる」を追及することです。研究だからと言って教科書に沿った実験をするのではなく、自分たちの知的好奇心の赴くままに「気になる事象」を研究していく。この姿勢を常に忘れず抱いたことで、私たちの発表は観客の皆様の興味・探究心と共鳴し、非常に有意義なものになることができたのではないでしょうか。今後も私たち自然科学部は、進化する知的好奇心と共に熱意をもって研究に向き合ってまいりますので、是非来年以降の活動にご期待ください。改めて、この貴重な学びの機会を与えてくださったNatural Science様、素晴らしい賞を下さった5つの団体の方々に心より感謝申し上げます。

- 審査基準

- 産総研では「ともに挑む。つぎを創る。」というビジョンのもと、イノベーション創出による社会課題解決を目指しています。この取り組みを踏まえ、科学技術から生まれる夢を表現している出展を評価します。

- 副 賞

- 選べる産総研体験チケット

①産総研東北センター見学

②アザラシ型メンタルコミットロボット「パロ」1日出張

※①②のどちらかひとつを選択 - 授 賞

- 二華中水世界

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 暑い中、「水」に着目して、さまざまな研究を発表していました。一生懸命に説明している姿に科学に対しての熱意を感じました。科学に対しての熱意は何よりも大切にして今後も研究を進めてください。

- 受賞者

コメント - この度は5つの賞を頂き、誠にありがとうございました。今年は近年でも類を見ない猛暑だったということで、サイエンスデイにお越しの皆様のオアシスとなれるよう、「水」をテーマに研究・発表をさせていただきました。なかでも、小さなお子さんでも感覚で楽しむことができる「つかめる水」のブースや、映画と科学を結び付けることで科学の面白さを共有する「塩析」のブースは、多くの人が科学に興味を抱くきっかけとなることができたのではないでしょうか。私たちが今回の研究発表において大切にしたこと、それは「気になる」を追及することです。研究だからと言って教科書に沿った実験をするのではなく、自分たちの知的好奇心の赴くままに「気になる事象」を研究していく。この姿勢を常に忘れず抱いたことで、私たちの発表は観客の皆様の興味・探究心と共鳴し、非常に有意義なものになることができたのではないでしょうか。今後も私たち自然科学部は、進化する知的好奇心と共に熱意をもって研究に向き合ってまいりますので、是非来年以降の活動にご期待ください。改めて、この貴重な学びの機会を与えてくださったNatural Science様、素晴らしい賞を下さった5つの団体の方々に心より感謝申し上げます。

2024年

- 審査基準

- 金属を含む材料、素材に関して、身近なものに対して奇想天外な着想をもって挑戦的かつ意欲的に取り組んだオリジナリティー溢れる企画・展示を対象とします。未来の金属博士を称えて表彰します。

- 副 賞

- 表彰盾

日本金属学会 缶バッジ

日本金属学会 コースター - 授 賞

- 千変万華 電気の変わり身

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

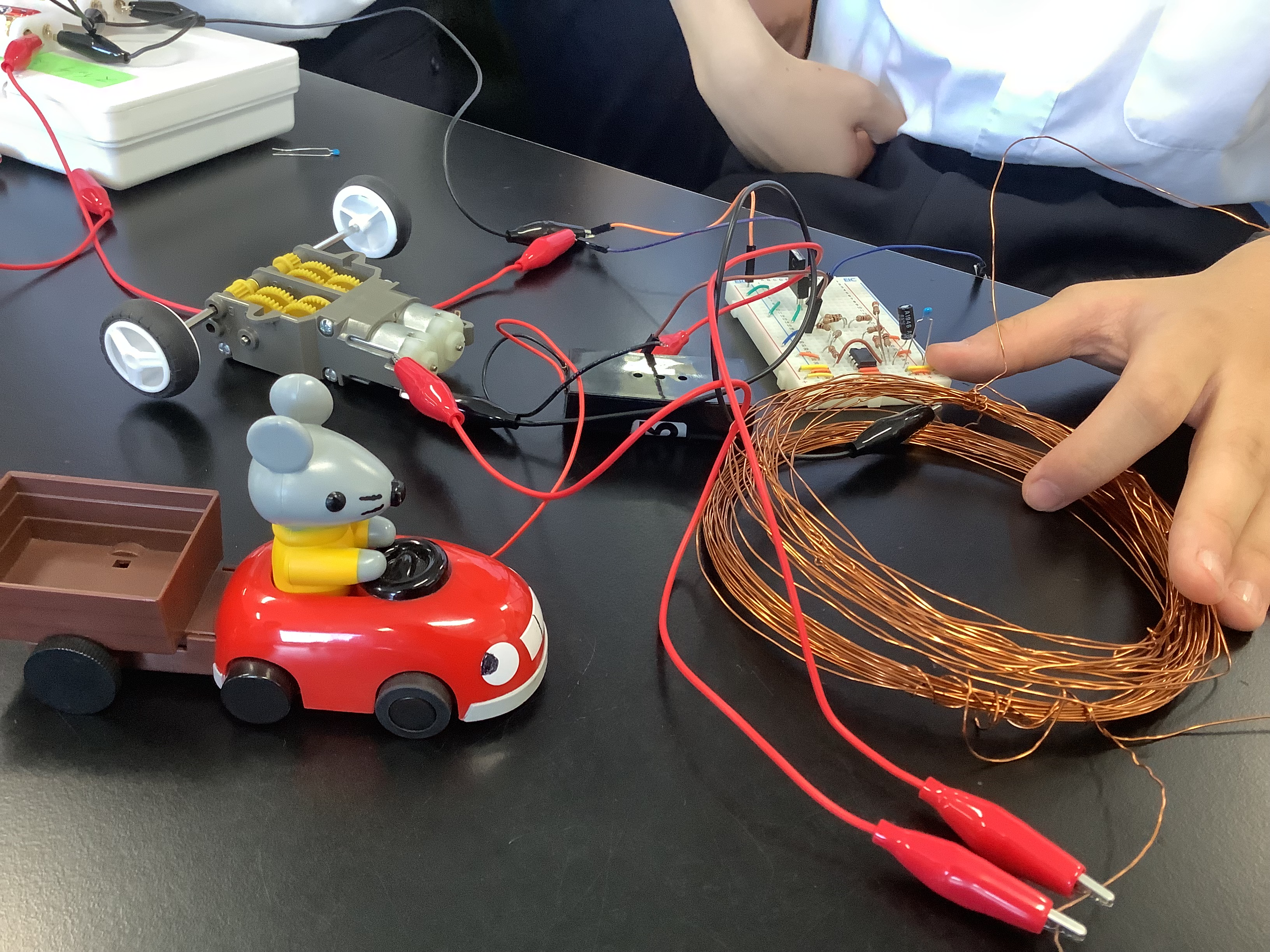

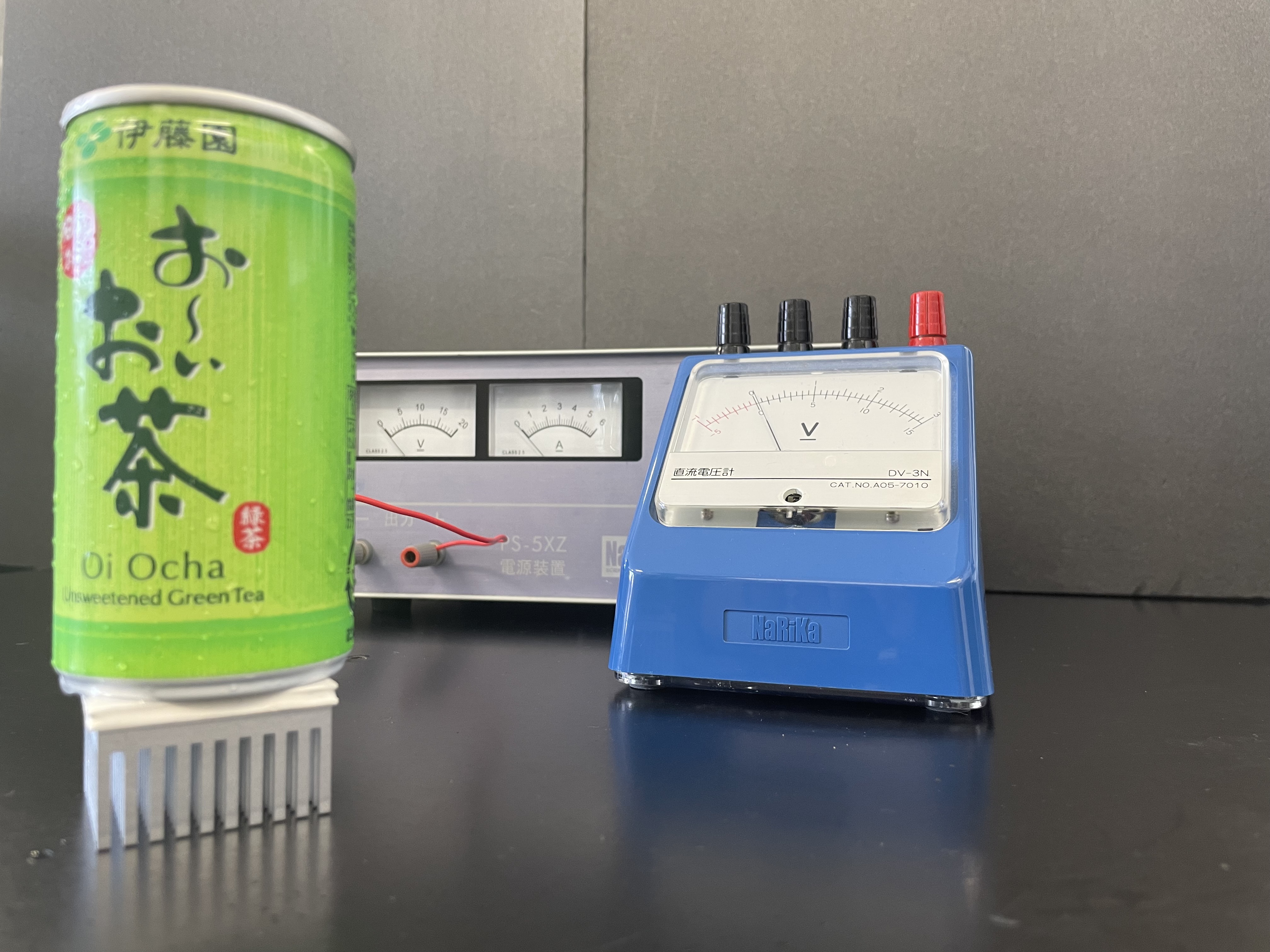

- スマホの充電などにも利用される「ワイヤレス給電」について自作のコイルを使って実験していました。二つのコイルを近づけたときにLEDが点灯する様子を子供たちが興味深げに見つめていました。また、「超電磁砲」では、電磁石によって小さな釘を加速して飛ばし、発砲スチロールに見事に打ち込んでいました。瞬間的に放電する必要があるため、電荷を貯める回路に使い捨てカメラを利用していたところも工夫が見られて良かったと思います。見学者の質問にも丁寧に答えていたのが印象的でした。

- 受賞者

コメント - この度は、9つもの素晴らしい賞をいただきありがとうございました。

今年は「電気」をテーマにして研究を進めましたが、特にワイヤレス給電とコイルガンは好評で、子どもから大人までたくさんの方に楽しんでいただいたことを嬉しく思います。

さらにサイエンスショーでも昨年同様、年代問わず多くの方が「おお!」「すごい!」と目を輝かせており、こちらも大成功だったと感じています。

私たちは独自性を大切にしていて、ただ既存の実験を行うのではなく、もうひと工夫加えることを意識しています。しかし「電気」というテーマは部員の中でも得意・不得意があり、試行錯誤の連続でした。でも、そんな状況だからこそ、まずは自分たちが興味を持ったこと、楽しいと思ったことを実験して、本番で多くの人に楽しさを伝える「楽しみ、楽しませる」精神を持ち、発表を無事に成功させることができたのだと思います。

今後も、安全面への配慮は忘れずに、創意工夫を凝らしながら情熱を持って研究を続けていきたいと思いますので、ぜひ来年以降の二華中自然科学部にご期待ください!あらためて、このような機会を設けていただいたこと、そして素敵な賞をいただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 科学技術発展の礎となるのは,自分の理解できないことを知ろうとする「知的好奇心」と自らの知的好奇心を満たすための「探究心」です.「教科書と違うことをやってみたい!」という遊び心や「まだ教科書に載っていないことを明らかにしてやろう!」「教科書の嘘を暴いてやろう!」という若い意欲と情熱を前面に出した出展で,こちらが思わず「なるほどね!」「面白い!」と笑顔で言いたくなるような取り組みを表彰させていただきます.

- 副 賞

- ミニ義歯ストラップ

出張授業体験(ご希望に応じて) - 授 賞

- 千変万華 電気の変わり身

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 仙台二華中の出展は毎年非常にレベルが高く,AWARDにおける表彰数が常に最多レベルにあることも納得できる内容でした.私もこれまでに幾度表彰しようと思ったことか.ただ,私がサイエンスデイに求めるものは「子どもたちのキラキラした瞳」と「私自身の楽しさ」という非常に単純なものだったりするので,その視点から考えると,これまでの二華中さんの出展は,敢えて言うなら大人受け,玄人受けの良い内容であったように感じてしまっておりました(個人の感想です).

ところがどうでしょう.今年は随分と雰囲気が違い,生徒さんたちの一生懸命さ,各ブースそれぞれの理解度の高さ,準備の周到さは無論例年通り.では,何が違ったかと言うと,出展者である生徒さん自身が「すごく楽しんでるなぁ.」と感じられたことです.(私にとっては中学生である出展者の目がキラキラしていることもすごく嬉しいことですので.)何よりも超電磁砲チームの皆さんの楽しそうな雰囲気に私の気持ちは持っていかれました.端子の腐食が進み,電池の在庫も底をつき,それでも来場者に披露しようと放つ乾坤一擲の一撃で,砲弾の装填を忘れる…こういうのって,終始予定通り進んだイベントよりも絶対に本人たちの心に残りますよね.私も忘れませんw

頑張った結果としての失敗は成長の糧.来年度以降の二華中自然科学部の出展を今から楽しみにしております. - 受賞者

コメント - この度は、9つもの素晴らしい賞をいただきありがとうございました。

今年は「電気」をテーマにして研究を進めましたが、特にワイヤレス給電とコイルガンは好評で、子どもから大人までたくさんの方に楽しんでいただいたことを嬉しく思います。

さらにサイエンスショーでも昨年同様、年代問わず多くの方が「おお!」「すごい!」と目を輝かせており、こちらも大成功だったと感じています。

私たちは独自性を大切にしていて、ただ既存の実験を行うのではなく、もうひと工夫加えることを意識しています。しかし「電気」というテーマは部員の中でも得意・不得意があり、試行錯誤の連続でした。でも、そんな状況だからこそ、まずは自分たちが興味を持ったこと、楽しいと思ったことを実験して、本番で多くの人に楽しさを伝える「楽しみ、楽しませる」精神を持ち、発表を無事に成功させることができたのだと思います。

今後も、安全面への配慮は忘れずに、創意工夫を凝らしながら情熱を持って研究を続けていきたいと思いますので、ぜひ来年以降の二華中自然科学部にご期待ください!あらためて、このような機会を設けていただいたこと、そして素敵な賞をいただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 1.一見地味なように見えるが味があり、光るものをもっている。

2.使われている技術は世の中のためになる(応用できる)ものであること。 - 副 賞

- 1. 応用物理学会東北支部オリジナル実験キット「オリジナルカメラをつくろう!」

2. しぶ茶(深蒸し茶)

3. 応用物理学会に所属する大学の研究室見学(ご希望内容によっては,調整をお願いする場合がございます) - 授 賞

- 千変万華 電気の変わり身

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 「電気」とひとことに言っても、静電気から電磁誘導、発電など様々な物理現象があります。こうした身のまわりの電気に関わる多数の物理現象を題材とし、誰もが知っている内容でありながらも、独自の視点からの解釈や工夫を加えた質の高い展示でした。使い捨てカメラを分解して、そこに使われているコイルでは性能が足りないので、必要な高電圧を得るためにいろいろ工夫したこと(当然、安全の範囲内で)を聞き、大変感銘を受けました。審査基準に照らし、最も本賞に相応しい展示であると判断しました。

- 受賞者

コメント - この度は、9つもの素晴らしい賞をいただきありがとうございました。

今年は「電気」をテーマにして研究を進めましたが、特にワイヤレス給電とコイルガンは好評で、子どもから大人までたくさんの方に楽しんでいただいたことを嬉しく思います。

さらにサイエンスショーでも昨年同様、年代問わず多くの方が「おお!」「すごい!」と目を輝かせており、こちらも大成功だったと感じています。

私たちは独自性を大切にしていて、ただ既存の実験を行うのではなく、もうひと工夫加えることを意識しています。しかし「電気」というテーマは部員の中でも得意・不得意があり、試行錯誤の連続でした。でも、そんな状況だからこそ、まずは自分たちが興味を持ったこと、楽しいと思ったことを実験して、本番で多くの人に楽しさを伝える「楽しみ、楽しませる」精神を持ち、発表を無事に成功させることができたのだと思います。

今後も、安全面への配慮は忘れずに、創意工夫を凝らしながら情熱を持って研究を続けていきたいと思いますので、ぜひ来年以降の二華中自然科学部にご期待ください!あらためて、このような機会を設けていただいたこと、そして素敵な賞をいただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 身近なものに潜んでいる科学に気づいたり、何かを発見したりしてワクワクした喜びを表現し伝えてくれる企画へ贈りたいと思います。

- 副 賞

- 特製の盾

- 授 賞

- 千変万華 電気の変わり身

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 目に見えない電気を、様々な実験をとおして、身近に感じることができるように展示し、説明していた点を評価します。中でもコイルガンは、電磁気についての現象の理解と、実験装置を実現するための身近な回路の利用に、安全への配慮と創意工夫が見られたので、賞を授与することにいたしました。

- 受賞者

コメント - この度は、9つもの素晴らしい賞をいただきありがとうございました。

今年は「電気」をテーマにして研究を進めましたが、特にワイヤレス給電とコイルガンは好評で、子どもから大人までたくさんの方に楽しんでいただいたことを嬉しく思います。

さらにサイエンスショーでも昨年同様、年代問わず多くの方が「おお!」「すごい!」と目を輝かせており、こちらも大成功だったと感じています。

私たちは独自性を大切にしていて、ただ既存の実験を行うのではなく、もうひと工夫加えることを意識しています。しかし「電気」というテーマは部員の中でも得意・不得意があり、試行錯誤の連続でした。でも、そんな状況だからこそ、まずは自分たちが興味を持ったこと、楽しいと思ったことを実験して、本番で多くの人に楽しさを伝える「楽しみ、楽しませる」精神を持ち、発表を無事に成功させることができたのだと思います。

今後も、安全面への配慮は忘れずに、創意工夫を凝らしながら情熱を持って研究を続けていきたいと思いますので、ぜひ来年以降の二華中自然科学部にご期待ください!あらためて、このような機会を設けていただいたこと、そして素敵な賞をいただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 東北大学大学院医工学研究科では、工学と医学のふたつの学問に立脚し生命の神秘に触れながら革新的な医療技術を生み出し人類の社会福祉に貢献する独創的な研究活動を行っています。そこで本研究科では、高校生以下の個人・団体を対象に、日々の生活に希望や喜びをもたらす独創的で優れたプログラムに賞を贈ります。

- 副 賞

- アースクロック(時計)

本体に名称を刻印するため、表彰式当日は、「目録」にて対応させていただきます。 - 授 賞

- 千変万華 電気の変わり身

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 日々の生活に希望や喜びをもたらすだけではなく、数々の医療機器の原動力にもなっている「電気」をテーマにして、来場者が理解しやすい説明や子供たちの興味を惹く実験を、生徒さんが中心になって企画・実行したところに明るい未来を感じました。

- 受賞者

コメント - この度は、9つもの素晴らしい賞をいただきありがとうございました。

今年は「電気」をテーマにして研究を進めましたが、特にワイヤレス給電とコイルガンは好評で、子どもから大人までたくさんの方に楽しんでいただいたことを嬉しく思います。

さらにサイエンスショーでも昨年同様、年代問わず多くの方が「おお!」「すごい!」と目を輝かせており、こちらも大成功だったと感じています。

私たちは独自性を大切にしていて、ただ既存の実験を行うのではなく、もうひと工夫加えることを意識しています。しかし「電気」というテーマは部員の中でも得意・不得意があり、試行錯誤の連続でした。でも、そんな状況だからこそ、まずは自分たちが興味を持ったこと、楽しいと思ったことを実験して、本番で多くの人に楽しさを伝える「楽しみ、楽しませる」精神を持ち、発表を無事に成功させることができたのだと思います。

今後も、安全面への配慮は忘れずに、創意工夫を凝らしながら情熱を持って研究を続けていきたいと思いますので、ぜひ来年以降の二華中自然科学部にご期待ください!あらためて、このような機会を設けていただいたこと、そして素敵な賞をいただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 電子情報通信学会は、創設以来100年を超える歴史ある学会です。「輝かせたいコミュニケーションの夢・未来」をキャッチフレーズに、電子・情報・通信分野を支える技術によって拓かれる豊かな未来社会に向けて挑戦する学会を目指しています。今回のサイエンスデイでは、コミュニケーションによって「ひと」と「ひと」、「ひと」と「もの」、「もの」と「もの」をつなぎ、地球環境と安全を守り持続可能な社会の実現に貢献する、豊かな文化と新たな価値を創造する、そのような精神にあふれた展示に本表彰を授与します。

- 副 賞

- 電子情報通信学会東北支部特製図書カード(製作中のため目録を贈呈)

- 授 賞

- 千変万華 電気の変わり身

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 「電気」に関連した、最近注目されているテーマを選択し、その仕組みについて小中学生には分かりやすく、大人には高いレベルで説明できていたことに感心しました。口頭説明の上手さ・熱量はもちろん、説明パネルについては見やすさに加え、論理的にまとめていた点など、中学生としては非常に高いレベルで実現されていたことも評価させていただきました。まさに将来の技術者・研究者の卵であり、光り輝く豊かな未来社会に向けて挑戦するであろう皆さんにこの賞を贈呈します

- 受賞者

コメント - この度は、9つもの素晴らしい賞をいただきありがとうございました。

今年は「電気」をテーマにして研究を進めましたが、特にワイヤレス給電とコイルガンは好評で、子どもから大人までたくさんの方に楽しんでいただいたことを嬉しく思います。

さらにサイエンスショーでも昨年同様、年代問わず多くの方が「おお!」「すごい!」と目を輝かせており、こちらも大成功だったと感じています。

私たちは独自性を大切にしていて、ただ既存の実験を行うのではなく、もうひと工夫加えることを意識しています。しかし「電気」というテーマは部員の中でも得意・不得意があり、試行錯誤の連続でした。でも、そんな状況だからこそ、まずは自分たちが興味を持ったこと、楽しいと思ったことを実験して、本番で多くの人に楽しさを伝える「楽しみ、楽しませる」精神を持ち、発表を無事に成功させることができたのだと思います。

今後も、安全面への配慮は忘れずに、創意工夫を凝らしながら情熱を持って研究を続けていきたいと思いますので、ぜひ来年以降の二華中自然科学部にご期待ください!あらためて、このような機会を設けていただいたこと、そして素敵な賞をいただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 東北大学大学院工学研究科は、知的創造の国際的拠点として、真理の探究を通して将来の問題を先見するとともに現在の社会的要請に応え、人類にとって豊かな社会と自然環境を実現するための科学技術の創成と発展に貢献することを研究目的としております。この趣旨に基づき、東北大学工学研究科未来への挑戦賞は、サイエンスデイに出展されたものの中から、特に独創性に優れ、未来社会の創造に資するアイデアを持った発表に対して贈られます。

- 副 賞

- 東北大学マグカップ

- 授 賞

- 千変万華 電気の変わり身

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 電気に関連したさまざまな内容を手作りで試行錯誤しているところが面白かった。危険が伴うような展示もあったので、安全に注意してがんばってほしい。

- 受賞者

コメント - この度は、9つもの素晴らしい賞をいただきありがとうございました。

今年は「電気」をテーマにして研究を進めましたが、特にワイヤレス給電とコイルガンは好評で、子どもから大人までたくさんの方に楽しんでいただいたことを嬉しく思います。

さらにサイエンスショーでも昨年同様、年代問わず多くの方が「おお!」「すごい!」と目を輝かせており、こちらも大成功だったと感じています。

私たちは独自性を大切にしていて、ただ既存の実験を行うのではなく、もうひと工夫加えることを意識しています。しかし「電気」というテーマは部員の中でも得意・不得意があり、試行錯誤の連続でした。でも、そんな状況だからこそ、まずは自分たちが興味を持ったこと、楽しいと思ったことを実験して、本番で多くの人に楽しさを伝える「楽しみ、楽しませる」精神を持ち、発表を無事に成功させることができたのだと思います。

今後も、安全面への配慮は忘れずに、創意工夫を凝らしながら情熱を持って研究を続けていきたいと思いますので、ぜひ来年以降の二華中自然科学部にご期待ください!あらためて、このような機会を設けていただいたこと、そして素敵な賞をいただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 科学技術や工学の次世代への理解促進を目的に、地域に根ざして実践されている取り組みを対象とします。

特に、工学が社会の発展を支えていることや工学研究が自分たちの夢を実現するワクワクする営みであることを伝えている取り組みを高く評価します。 - 副 賞

- 東北大学工学研究科・工学部 創造工学センター及び関連研究室ツアー 招待券

- 授 賞

- 千変万華 電気の変わり身

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 今年は「電気」をテーマにしてさまざまな研究や実験を行ったことを紹介していました。対象年齢も、小学生以下の子供たちにもわかるように配慮した面白い実験が多く紹介されていました。時間を決めて行っていた実験は、時計反応など子供たちが不思議に思い、科学に興味を持つようなものをサイエンスショーにしてわかりやすく説明していました。

- 受賞者

コメント - この度は、9つもの素晴らしい賞をいただきありがとうございました。

今年は「電気」をテーマにして研究を進めましたが、特にワイヤレス給電とコイルガンは好評で、子どもから大人までたくさんの方に楽しんでいただいたことを嬉しく思います。

さらにサイエンスショーでも昨年同様、年代問わず多くの方が「おお!」「すごい!」と目を輝かせており、こちらも大成功だったと感じています。

私たちは独自性を大切にしていて、ただ既存の実験を行うのではなく、もうひと工夫加えることを意識しています。しかし「電気」というテーマは部員の中でも得意・不得意があり、試行錯誤の連続でした。でも、そんな状況だからこそ、まずは自分たちが興味を持ったこと、楽しいと思ったことを実験して、本番で多くの人に楽しさを伝える「楽しみ、楽しませる」精神を持ち、発表を無事に成功させることができたのだと思います。

今後も、安全面への配慮は忘れずに、創意工夫を凝らしながら情熱を持って研究を続けていきたいと思いますので、ぜひ来年以降の二華中自然科学部にご期待ください!あらためて、このような機会を設けていただいたこと、そして素敵な賞をいただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 自然現象や現代技術にひそむ物理法則をどのように分かりやすく解説、実験しているかを審査基準とします。

- 副 賞

- 二間瀬著の天文学・相対性理論・宇宙論の一般向け解説書の寄贈。希望があれば最新の天文学、宇宙論の話題の講演、あるいは相対性理論の解説を行います。

- 授 賞

- 千変万華 電気の変わり身

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 電磁気現象の再現実験をその問題点を考えながら行っていることに関心しました。今後も自分自身で問題点を見つけて頑張ってください。

- 受賞者

コメント - この度は、9つもの素晴らしい賞をいただきありがとうございました。

今年は「電気」をテーマにして研究を進めましたが、特にワイヤレス給電とコイルガンは好評で、子どもから大人までたくさんの方に楽しんでいただいたことを嬉しく思います。

さらにサイエンスショーでも昨年同様、年代問わず多くの方が「おお!」「すごい!」と目を輝かせており、こちらも大成功だったと感じています。

私たちは独自性を大切にしていて、ただ既存の実験を行うのではなく、もうひと工夫加えることを意識しています。しかし「電気」というテーマは部員の中でも得意・不得意があり、試行錯誤の連続でした。でも、そんな状況だからこそ、まずは自分たちが興味を持ったこと、楽しいと思ったことを実験して、本番で多くの人に楽しさを伝える「楽しみ、楽しませる」精神を持ち、発表を無事に成功させることができたのだと思います。

今後も、安全面への配慮は忘れずに、創意工夫を凝らしながら情熱を持って研究を続けていきたいと思いますので、ぜひ来年以降の二華中自然科学部にご期待ください!あらためて、このような機会を設けていただいたこと、そして素敵な賞をいただけたことに感謝申し上げます。

2023年

- 審査基準

- 化学と関連する現象に関して、その楽しさと背景に秘めるからくりをわかりやすく説明している出展を表彰します。

- 副 賞

- 研究室見学、一家に一枚周期表、周期表クリアファイル、化学の日缶バッチ、他

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 当日はとても暑い日になりましたが、キーワードとして「熱」に注目して、温度が高くなる現象だけでなく、低くなる現象にも注目していて、興味深く拝聴しました。使い捨てカイロの中のそれぞれの成分が、発熱に対してどのような影響を与えるのかについて、また、吸熱反応を利用した冷却する際に素早く冷やすためにはどうしたらよいか、さらにエタノールの燃焼実験の動画など、これらについて実験を組み立て、結果を得、そして、その考察をわかりやすく説明・紹介してくれました。私も議論に参加させていただいて、楽しむこともできました。たくさんの参加者も集まっていて、盛り上がっていたと思いました。

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 中学生高校生の発表を対象とする。学術的にもっと優れた発表を表彰する。

- 副 賞

- 「これから研究を始める高校生と指導教員のために:研究の進め方・論文の書き方・口頭とポスター発表の仕方」 共立出版

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 自分たちの疑問を大切にし、それを元に独創性の高い問題設定をしていました。そして、その問題に対する答えを出そうと努力していました。未来の科学者として期待できます。

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- ①子どもがたちが自然の不思議さやすばらしさ、科学の有用性を再発見する内容であるか。

②子どもたちがチャレンジすることの価値を実感できる内容であるか。

③子どもたちが学んだことを活かすことにつながる内容であるか。

④子どもが大人(親子)と一緒に関わり合いながら学ぶことができる内容であるか。 - 副 賞

- 仙台市天文台招待券20枚

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 科学の不思議さをトークと見せ方で観客を魅了したサイエンスショーは、拍手喝采でした。また、熱をテーマにした研究発表も、子供から大人まで、相手に添った説明をしていていました。質問への受け答えも、より深い知識と説明力が求められますが、大変見事に分かりやすく説明されていました。猛暑日に迫る日でしたが、熱の捉え方も新たな視点で考えることができたすばらしい講座でした。皆様の今後ますますのご活躍を期待します。

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 科学や技術を、小学生、中学生に、最もわかりやすく説明あるいは体験させた団体に贈ります。子どもの時から科学や技術に興味をもつことはとても大切です。それ以上に、興味をもってもらう努力をすることの方が大切です。そうした先進の取り組みをした団体を表彰したいと思います。

- 副 賞

- 多元研ロゴ入りグッズ科学玩具5セット、多元研グッズ(エコバック、ボールペン、多元研紹介冊子)10セットセット

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 『熱』に関する興味深い現象(ペルチェ効果,吸熱反応,熱音響効果等)に焦点を当てられ,それらについて丁寧に調べられた研究成果を,当日の気温に負けない『熱』をもって発表・実演されました.ご発表は礼儀正しく,時にはクイズやショー的な要素を取り入れて盛り上げられたりと,各現象の面白さを幅広い層に分かりやすく伝えようとされる『熱』心な姿は,まさに『激アツ』でした.また,部員の皆さんのチームワークも素晴らしく,将来の科学を担う若い世代が着実に育っていることを実感し,『ホッと』いたしました.今後も科学と仲間に対する『熱い』想いを持ち続けて,科学を楽しみ,追求されてください.

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 科学の面白さを伝えるときに欠かせないのは、自分自身がその取り組みを楽しんでいるかどうかだと思います。審査基準・対象は、得られた結果をじっくり考察し、研究のオリジナリティが発揮されているかに加え、ここが面白い!と精一杯伝えようとしている中高生・大学生です。出展者のワクワクが最も伝わってくる団体を表彰します!

- 副 賞

- きんけんオリジナルグッズ

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 発表されていた4つの研究いずれも、課題設定から、仮説、実験、考察まで、研究のプロセスをしっかり踏んでいた点が素晴らしかったです。どの生徒さんも熱心に来場者に説明していたのが印象的で、科学が好き、実験が楽しい!という気持ちが伝わってきました。以上の点から本賞にふさわしいと考え、賞を授与いたします。今後の研究の発展を期待しています。

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 電気電子に関する科学技術を、見ている人が楽しむことができ、分かり易くその可能性を感じられる企画を実施できているかを評価して賞を決めたいと思います。また、出展者自身たちが楽しめているかどうかも評価したいと思います。

- 副 賞

- 電子工作キット

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 「熱」をテーマにした展示は、文字通り熱気を感じる内容でありました。生徒たち皆さんが主体となり、科学ショーなどの複数の展示を楽しそうに行っている姿勢も印象的でした。以上の点について高く評価し、賞を贈らせていただきます。

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 皆さんの周りで起きている自然現象に「なぜだろう」と感じることはありませんか?「なぜだろう」を見つけ、もっと詳しく知りたいと思うことはありませんか。なぜ起きるのか仮説を立て、実験や観察を通して仮説が正しいか確かめ、「自然の理(ことわり)」を解明するのがサイエンス(理学)です。東北大学理学研究科は最先端研究を通じて「自然の理」を明らかにし、人類共通の知的財産を創造することで、人の心や生活を豊かにし、豊潤な社会の構築へとつなげています。

東北大学理学研究科長賞は、皆さんの周りで起きている自然現象の中に見つけた「なぜだろう」を題材とした、サイエンスの楽しさあふれる展示に贈りたいと思います。 - 副 賞

- 記念盾の贈呈、ならびに受賞した皆様を東北大学大学院理学研究科で実施している最先端研究を紹介する「ぶらりがく for You」にご招待します。なお、記念盾にお名前などを打刻するため、その制作が表彰式までに間に合わないことから、式当日は「目録」を贈呈します。

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 「熱」をテーマに4つの題材 〜 電気と熱の変換、熱と音の変換、吸熱反応、発熱反応 〜 を取り上げ、実験した結果をわかりやすく説明していました。日常の中にある熱現象に関する疑問から出発して、仮説を立て、条件を変えて繰り返し実験を行なっていて、多くの独自性がある工夫が見られました。実験の実演を行いながらの説明は面白く、小学生から大人までの様々な参加者からの質問にも丁寧に答えていました。サイエンスの楽しさが溢れていました。

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- ソニーグループでは、新教育プログラム「CurioStep(キュリオステップ)」を通し、あらゆる子どもたちの好奇心を拡げ、創造性や問題解決力、多様性を受け入れる力の向上をサポートするブログラムを全国で開催中です。このコンセプトに沿い子どもたちが創意工夫しながら主体的に取り組み、未来への夢や希望、また好奇心を掻き立てられるような演示を行った学校・団体様に対して贈呈させていただきます。

- 副 賞

- ソニー製品

受賞者と相談のうえ、リストの中からご希望のソニー製品を選んで頂きます。例)ウォークマン、ワイヤレススピーカー、Blu-rayプレーヤーなど。 - 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 仙台二華中学校自然科学部の皆さん、仙台宮城サイエンスデイでの出展お疲れさまでした。素晴らしい研究発表と体験を通じて、熱に関する重要な現象や効果について多くの知識を深めることが出来ましたね。特に熱音響効果や吸熱反応といった熱に関する現象に焦点を当てた展示は興味深く、来場者を引き付けました。皆さんが展示内容を理解しやすく説明してくれたおかげで、私たちも熱に関する概念をより深く理解することができました。また、発表した研究についても非常に高い水準でした。熱に関するデータや実験結果を的確にまとめ、わかりやすく説明することができました。その中には新たな発見や応用の可能性を示唆するものもあり、大変刺激を受けました。皆さんの研究発表や展示によって、今後の熱に関する研究や応用において、地域社会の発展に寄与する可能性を感じました。このような取り組みは、ぜひ他の人たちにも知ってもらいたいと思います。これからも、皆さんのチームワークと情熱を持って研究を進めていってください。チームの力を信じて更なる素晴らしい成果を期待しています。おめでとうございます。

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 情報通信に関連する技術について,わかりやすく解説している企画や,楽しい企画であって,情報通信工学の専門家の目から見てすばらしいと思える企画に与えます.

- 副 賞

- 消せるボールペンと学科オリジナルクリアファイル

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 仙台ニ華中学校 自然科学部の「熱に熱中!熱くなれ!」は、熱による振動で音を発する実験など、熱に関わるさまざまな現象を見せてくれました。自分たちで実験をするだけでなく、サイエンスショーの積極的な告知や聴衆を巻き込んだ実演など、自分たちが学んだことの魅力を人に分かりやすく伝えようとする熱意も素晴らしかったです。

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 身近なものに潜んでいる科学に気づいたり、何かを発見したりしてワクワクした喜びを表現し伝えてくれる企画へ贈りたいと思います。

- 副 賞

- 特製の盾

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 自然科学部員でディスカッションして、身のまわりの物理現象の中で、熱に関する現象を取り上げたことは、大変興味深かった。中でも、熱音響効果の実験説明では、試験管の長さやスチールウールの位置を変更して、音の出方の違いを詳しく実験した様子が見て取れ、空気に温度差があることで、何かしらの仕事ができることへの気づきがうかがえました。このような取組は、本賞を授与するにふさわしいと考えました。

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 科学技術や工学の次世代への理解促進を目的に、地域に根ざして実践されている取り組みを対象とします。

特に、工学が社会の発展を支えていることや工学研究が自分たちの夢を実現するワクワクする営みであることを伝えている取り組みを高く評価します。 - 副 賞

- 東北大学工学研究科・工学部 創造工学センター及び関連研究室ツアー 招待券

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 熱に注目してさまざまな研究や実験を行ったことを紹介していました。特に、ペルチェ効果や吸熱反応は、小学生以下の子供たちにとっては興味く面白い実験でした。

時間を決めて行っていた実験も難しい内容をサイエンスショーのように分かりやすく説明していました。 - 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- 子どもたちの好奇心や想像力がかきたてられ、自発的に探究心を駆使して知識や経験の輪を広げていけるようなプログラムを表彰します。

- 副 賞

- ホームプラネタリウム

- 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 地球温暖化の危機が叫ばれ、当日も最高気温が35℃を超える猛暑日となる中で「熱」をキーワードとした研究発表や体験展示は大変タイムリーでした。身近な材料を使って温度を上げたり下げたり、音を出したりと興味深い内容で、材料や配分の違いによる影響を調べる実験もよく考えられていました。予想外の結果となった場合の原因の考察もされていて感心しました。展示もよく準備されており、来場者が興味深そうに発表を聴いている姿が印象的でしたので、受賞者に選定いたしました。

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

- 審査基準

- このアワードは、私たちの身近な生活、とくに“衣・食・美”を豊かにしてくれるという観点から賞を差し上げたいと思います。

たとえば、衣であれば繊維の科学、染色の科学、食であれば味の科学、栄養の科学、美であれば光学的自然科学、映像美学、自然学などの分野で、生活を豊かにするような興味深い現象や物を見つけて、それらの原理を解明して生活への応用を提案していただきたい。 - 副 賞

- 副賞 ガラスオブジェ「蒼の炎」

山口綾子さん(東北生活文化大学美術学部非常勤講師・本学出身)制作によるガラスオブジェ「蒼の炎」作品 - 授 賞

- 熱に熱中!熱くなれ!

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 13:30分からのサイエンスショーで、もうお客さんのハートを鷲掴みです!教壇に立つ生徒さんのトークと、液体の色を瞬時に変える様子はまるで魔法。客席から「おお〜!」と声が出ます。「これが成功したらレアです!」の煽りもOK!ショーの後はブースに分かれ、担当の生徒さんたちからクイズも交ぜつつの熱心な説明。「引っ張ると冷える駅弁」を目指した『吸熱反応の実験』、効率化が動機の『ペルチェ素子』、想像と違った音の『熱が音に変わる』など実験の様子を、試薬や記録映像を使って体験させてくれました。「実験は冷たくなる結果でしたが、会場は熱くします!」との素敵なセリフも最高!二華中学自然科学部の今後のご活躍、期待しております!

- 受賞者

コメント - 4年ぶりの通常開催となった今回のサイエンスデイでは、多くの方々に来場していただき自分たちの出展を見ていただけました。AWARDでは13団体から素晴らしい賞をいただき、ありがとうございました。受賞理由の文を読ませていただき、出展内容をよく見ていただけたことをとても嬉しく思います。

私たちは今回「熱」をテーマとした研究発表とサイエンスショーを行いました。研究発表では”プロセス”をわかりやすく伝えることはもちろんですが、どのようにして実演するかという点で悩みました。結果的に皆さんに興味をもっていただき、質問までしていただけて嬉しかったです。説明をする中で新たな発見や知識を得ることもできました。また、サイエンスショーでは科学の不思議な現象を見ていただきました。失敗続きだった実験もありましたが、会場を「熱」気に包めた点では大成功だったと思います。

今回、子どもから大人まで多くの方々に科学の楽しさを感じていただけたと思います。今後はもっと楽しんでもらうべく、また自分たちも楽しむべく、みんなで情熱をもって探究し続けます。

改めて、素晴らしい賞をいただけたこと、そして素晴らしいイベントに参加させていただけたことに感謝申し上げます。

2022年

- 審査基準

- 化学と関連する現象に関して、その楽しさと背景に秘めるからくりをわかりやすく説明している出展を表彰します。

- 副 賞

- ・研究室見学

・一家に一枚周期表

・周期表クリアファイル

・化学の日缶バッチ、 他 - 授 賞

- 日常に光あれ!ー光のなぞとはー

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 光の中の波長(色)の違いによる散乱の仕方の変化がどのように観察されるのかを、米のとぎ汁や石鹸水などを使って興味深い実験を実際に行って調べていました。その結果は、専門家である我々にも興味深いものでした。同様に屈折現象が引き起こす虹についても説明を受けました。中学生としては精一杯説明してもらえました。全体的に説明ポスターもかなり丁寧に良く作られていたと思います。

- 受賞者

コメント - サイエンスデイを実際の会場で沢山の人々と触れ合いながら行うことができた上、素晴らしい賞を頂けたことに感謝致します。私たちは、日常に溢れている光をテーマに「夕焼けのでき方、レンズによる物の拡大、服の色の工夫、CDの実験、虹を用いた分光器や万華鏡」と普段、自分たちが疑問に思っていることをより深く研究し、小さな子どもから大人まで楽しめるように工夫しました。皆様に少しでも日常の光に興味をもっていただけたら嬉しいです。

過去2年間、新型コロナウィルスの影響により、対面形式での開催ができなかったため、1年生から3年生、そして新しくご指導いただいている顧問の先生と全員にとって初めての挑戦となりました。手探りながらも研究の発表だけではなく、科学マジックやクイズなど楽しめる催しも行いました。今後はこの経験を生かして、より皆様に楽しんでいただけるよう精進して参ります。ありがとうございました。

- 審査基準

- 謎に満ちた「自然の理(ことわり)」を解き明かすのがサイエンスです。謎解きは難しいですが、「なんでだろう」との思いに端を発した好奇心や探究心が、「自然の理」を明らかにする流れを生み、やがては「知の創造」へと体系化されていきます。東北大学理学研究科では最先端研究を通じて「自然の理」を明らかにすることで、人の心を豊かにし、豊潤な社会の構築へとつなげていきます。「なんでだろう」と思うことこそがサイエンスの原点であり、想像力をたくましくして謎解きに挑む第一歩になります。東北大学理学研究科長賞は、日常のほんの小さな疑問「なんでだろう」を題材とした展示に贈りたいと思います。

- 副 賞

- 記念盾の贈呈、ならびに受賞した皆様を東北大学大学院理学研究科で成されている最先端研究を紹介する”ぶらりがく for You”にご招待します。なお、記念盾にお名前などを打刻するため、その制作が表彰式までに間に合わないことから、式当日は「目録」を贈呈します。

- 授 賞

- 日常に光あれ!ー光のなぞとはー

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 空の色はなぜ変わるのか、服はどの色が乾きやすいのか、レンズを使うとなぜ大きく見えるのか、など日常にあふれる不思議を題材にとりあげ、「光」に焦点をあててわかりやすく説明していました。謎解きに必要な実験には多くの独自性のある工夫が見られました。

- 受賞者

コメント - サイエンスデイを実際の会場で沢山の人々と触れ合いながら行うことができた上、素晴らしい賞を頂けたことに感謝致します。私たちは、日常に溢れている光をテーマに「夕焼けのでき方、レンズによる物の拡大、服の色の工夫、CDの実験、虹を用いた分光器や万華鏡」と普段、自分たちが疑問に思っていることをより深く研究し、小さな子どもから大人まで楽しめるように工夫しました。皆様に少しでも日常の光に興味をもっていただけたら嬉しいです。

過去2年間、新型コロナウィルスの影響により、対面形式での開催ができなかったため、1年生から3年生、そして新しくご指導いただいている顧問の先生と全員にとって初めての挑戦となりました。手探りながらも研究の発表だけではなく、科学マジックやクイズなど楽しめる催しも行いました。今後はこの経験を生かして、より皆様に楽しんでいただけるよう精進して参ります。ありがとうございました。

- 審査基準

- 高校生以下の出展の指導者を表彰します。科学好きになるような学生は、科学を愛する指導者がいるからこそ育ちます。指導者の熱意が見えるような出展を選定したいと思います。

- 副 賞

- ご希望に応じて、物理学会東北支部から研究者が出前授業を行います。(出前授業は受賞されなくても申し込み可能です)

- 授 賞

- 日常に光あれ!ー光のなぞとはー

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 生徒の皆さんが日ごろの活動の成果を一生懸命発表していました。うまくいかなかったことも含めてありのままに発表する内容を見ると、科学に対して真摯に向き合う姿勢が感じられます。生徒さんたちの頑張りも大変すばらしいですが、そこまで導いた指導者の先生の熱意も評価したいと思います。

- 受賞者

コメント - サイエンスデイを実際の会場で沢山の人々と触れ合いながら行うことができた上、素晴らしい賞を頂けたことに感謝致します。私たちは、日常に溢れている光をテーマに「夕焼けのでき方、レンズによる物の拡大、服の色の工夫、CDの実験、虹を用いた分光器や万華鏡」と普段、自分たちが疑問に思っていることをより深く研究し、小さな子どもから大人まで楽しめるように工夫しました。皆様に少しでも日常の光に興味をもっていただけたら嬉しいです。

過去2年間、新型コロナウィルスの影響により、対面形式での開催ができなかったため、1年生から3年生、そして新しくご指導いただいている顧問の先生と全員にとって初めての挑戦となりました。手探りながらも研究の発表だけではなく、科学マジックやクイズなど楽しめる催しも行いました。今後はこの経験を生かして、より皆様に楽しんでいただけるよう精進して参ります。ありがとうございました。

- 審査基準

- 見た目の面白さ楽しさに加えて自然や技術の理解が深まる科学、社会の役に立つことに加えて美しく感動を与える技術、これらを体験させてくれる独創的な企画を対象とします。

- 副 賞

- 特製の盾

- 授 賞

- 日常に光あれ!ー光のなぞとはー

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 中学生らしい「なぞ」の切り出し方と、手作り感にあふれた装置を用いて丁寧に説明する部員の皆さんの姿勢に感銘を受けました。会場には大勢の入場者がいてとても好評だったことが伺われます。高専教育では「自分の言葉で他人に説明できること」が強く求められています。それを中学生の皆さんが実践されていて素晴らしいと感じました。

- 受賞者

コメント - サイエンスデイを実際の会場で沢山の人々と触れ合いながら行うことができた上、素晴らしい賞を頂けたことに感謝致します。私たちは、日常に溢れている光をテーマに「夕焼けのでき方、レンズによる物の拡大、服の色の工夫、CDの実験、虹を用いた分光器や万華鏡」と普段、自分たちが疑問に思っていることをより深く研究し、小さな子どもから大人まで楽しめるように工夫しました。皆様に少しでも日常の光に興味をもっていただけたら嬉しいです。

過去2年間、新型コロナウィルスの影響により、対面形式での開催ができなかったため、1年生から3年生、そして新しくご指導いただいている顧問の先生と全員にとって初めての挑戦となりました。手探りながらも研究の発表だけではなく、科学マジックやクイズなど楽しめる催しも行いました。今後はこの経験を生かして、より皆様に楽しんでいただけるよう精進して参ります。ありがとうございました。

- 審査基準

- 当日賞創設のため審査基準なし

- 授 賞

- 日常に光あれ!ー光のなぞとはー

仙台ニ華中学校 自然科学部 - 授賞理由

- 私は、「日常に光あれ!ー光のなぞとはー」の体験ブースで、身近な青空や夕焼けがレイリー散乱であること。黒色以外の服を着て過ごすと夏を快適に過ごせること。虹やレンズ。屈折率を利用したマジック。など。小学生の私にもわかりやすく、興味をもちました。これらの現象は物理学だと知りました。私にとって、物理学はとても遠い存在でしたが、この体験により、身近に感じることができました。物理はおもしろいと初めて感じた瞬間でした。よって、「物理って おもしろいで賞」をここにおくらせていただきます。

- 受賞者

コメント - サイエンスデイを実際の会場で沢山の人々と触れ合いながら行うことができた上、素晴らしい賞を頂けたことに感謝致します。私たちは、日常に溢れている光をテーマに「夕焼けのでき方、レンズによる物の拡大、服の色の工夫、CDの実験、虹を用いた分光器や万華鏡」と普段、自分たちが疑問に思っていることをより深く研究し、小さな子どもから大人まで楽しめるように工夫しました。皆様に少しでも日常の光に興味をもっていただけたら嬉しいです。

過去2年間、新型コロナウィルスの影響により、対面形式での開催ができなかったため、1年生から3年生、そして新しくご指導いただいている顧問の先生と全員にとって初めての挑戦となりました。手探りながらも研究の発表だけではなく、科学マジックやクイズなど楽しめる催しも行いました。今後はこの経験を生かして、より皆様に楽しんでいただけるよう精進して参ります。ありがとうございました。

-

2022年

- 審査基準

- 対面を生かした発表や中学生の視点から興味を惹くような演出をしたプログラムにこの賞を贈ります。その発表を見ることで「こんなこともできるんだ!」と科学の可能性を感じることができるような発表を期待しています。

2023年

- 審査基準

- 対面を生かした発表や、中学生の視点から興味を惹かれるような演出をしたプログラムにこの賞を贈ります。その発表を見ることで「こんなこともできるんだ!」と科学の可能性を感じることができるような発表を期待しています。

2024年

- 審査基準

- 対面を生かした発表や、中学生の視点から興味を惹かれるような演出をしたプログラムにこの賞を贈ります。その発表を見ることで「こんなこともできるんだ!」と科学の可能性を感じることができるような発表を期待しています。

- 副 賞

2025年

- 審査基準

- 対面を生かした発表や、中学生の視点から興味を惹かれるような演出をしたプログラムにこの賞を贈ります。その発表を見ることで「こんなこともできるんだ!」と科学の可能性を感じることができるような発表を期待しています。